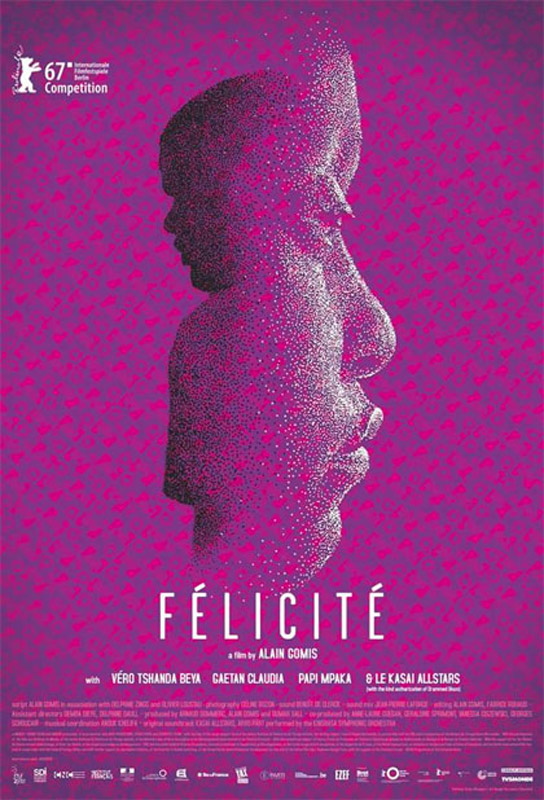

BERLINO – Non è facile capire cosa possa avere indotto i giurati ad attribuire il Gran premio della giuria (praticamente il secondo trofeo per ordine di importanza) a Félicité di Alain Gomis. Vogliamo vederlo come un premio,un incoraggiamento al giovane nuovo cinema africano? Peccato che tanto giovane non sia, nuovo ancora meno e africano solo in parte. Alain Gomis, regista nato in Francia da genitori senegalesi e operante in Senegal come”formatore di film makers”, è in realtà un habitué del circuito festivaliero europeo; già presente a Venezia e Locarno, era passato quasi inosservato a Berlino nel 2012 con Aujourd’hui.

BERLINO – Non è facile capire cosa possa avere indotto i giurati ad attribuire il Gran premio della giuria (praticamente il secondo trofeo per ordine di importanza) a Félicité di Alain Gomis. Vogliamo vederlo come un premio,un incoraggiamento al giovane nuovo cinema africano? Peccato che tanto giovane non sia, nuovo ancora meno e africano solo in parte. Alain Gomis, regista nato in Francia da genitori senegalesi e operante in Senegal come”formatore di film makers”, è in realtà un habitué del circuito festivaliero europeo; già presente a Venezia e Locarno, era passato quasi inosservato a Berlino nel 2012 con Aujourd’hui.

Félicité, la eroina eponima del suo nuovo film,è una coraggiosa donna separata che si sforza di guadagnarsi da vivere (e di dare un senso alla sua difficile esistenza) esibendosi come cantante soul-rock in uno squallido bar di Kinshasa, pieno di ubriaconi e violenti, tra cui si distingue il suo eterno pretendente Tabou. Sul palco si trasforma, è per un momento se stessa. Di giorno dorme, si divide tra la madre e le piccole incombenze quotidiane (c’è un simbolico frigorifero sempre rotto). Ma la sua vita si trasforma in un incubo quando il figlio adolescente, vittima di un brutto incidente di moto, ha bisogno, per salvarsi la gamba a rischio amputazione, di un delicato intervento chirurgico che chiaramente nella terribile realtà congolese è possibile solo a pagamento. Messo da parte l’orgoglio, inizia qui l’odissea della giovane che, sullo sfondo della Kinshasa odierna (vera jungla di strade dissestate, miseria confusione, violenza di tutti su tutti) cerca di raggranellare il denaro per l’operazione.

È questa la spina dorsale del film, ma qui risiede anche il suo maggior difetto. L’imitazione quasi letterale di modelli cinematografici europei calati dall’alto è infatti estremamente evidente. Sia in senso tecnico (le lunghe carrellate sulle nuche )che contenutistico; la somiglianza con Due giorni una notte dei Dardenne è imbarazzante. Là bisognava trovare i voti, qui i soldi ma la vicenda è la stessa. Altrettanto evidente è l’ispirazione ad altre intrepide figure della tradizione europea di donne disposte a tutto per i figli, dalla Madre Coraggio brechtiana all’Anna Magnani della Mamma Roma pasoliniana.

Tornando alla vicenda, nessuno le da retta; non la famiglia,non il datore di lavoro, tanto meno l’ex marito (Hai voluto essere una donna indipendente? Adesso arrangiati) né i pochi ricchi conoscenti. Questa prima parte termina ex-abrupto allorché, quasi ormai arrivata a raggiungere l’obiettivo, viene informata che ormai è tutto inutile: i medici sono stati costretti ad amputare la gamba al ragazzo.

Comincia così una seconda parte (il film dura in tutto più di due ore, un eternità per il poco che succede) dove tra Félicité, Tabou (che i fondo le è sempre stato vicino) e il figlio si cerca di instaurare una specie di unità famigliare. Il film scivola verso la commedia; si canta si balla, arriva il nuovo frigorifero, appare qualche rassegnato sorriso. Félicité riprende a cantare ma soprattutto trova rifugio nei sogni. La si vede vagare nella foresta, appare una zebra, poi altre voci, altre presenze misteriose…

È l’anelito a perdersi o a tornare alla purezza incontaminata della natura africana. E per un verso è questa la parte più genuina…

Coprodotto da ben 5 paesi Félicité si rivela per quello che è: un film spurio, fondamentalmente privo di unità artistica, oscillante com’è tra il documentarismo (tutto il peraltro già visto sfondo congolese) e la imitazione di modelli europei artificialmente importati, rivolto quasi esclusivamente al pubblico (e alle commissioni esaminatrici) dei festival. Straordinaria invece la interpretazione di Vera Tshanda Beya (cantante, sembra, anche nella vita reale), la quale riempie letteralmente lo schermo dall’inizio alla fine con la voce ed una fisicità straripante. Se proprio si voleva dare un premio al film, perché non quello per la miglior attrice?

Giovanni Martini – MCmagazine 42