|

La sezione

CINEASTI DEL PRESENTE

del Festival si propone come uno

“spazio di ricerca e di scoperta”, presentando opere di

registi più o meno emergenti, accomunati dalla tensione verso

un linguaggio innovativo e operanti anche in ambiti diversi

dal cinema: dalla videoarte al documentario.

Due artisti, più noti forse nell'ambiente dell'arte

contemporanea, hanno presentato le loro opere: Douglas Gordon

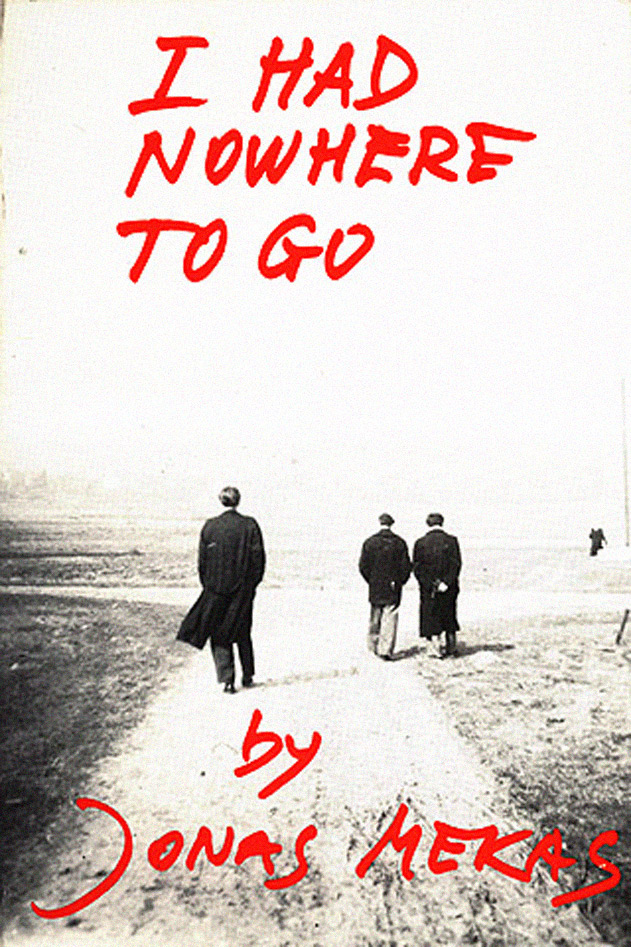

con I had nowhere to go

e Yuri Ancarani con

The Challenge. |

|

Douglas Gordon, artista poliedrico, di fama internazionale

ha diretto un film incentrato sulla figura di Jonas Mekas,

regista di culto dell' ”avanguardia americana”, la cui voce,

su uno schermo prevalentemente nero, racconta la sua fuga

dalla Lituania alla fine della Seconda Guerra Mondiale e i

cinque lunghi anni trascorsi da profugo in una Germania in

fiamme, da Wiesbaden a Kassel, prima di approdare a Brooklyn.

Douglas Gordon, artista poliedrico, di fama internazionale

ha diretto un film incentrato sulla figura di Jonas Mekas,

regista di culto dell' ”avanguardia americana”, la cui voce,

su uno schermo prevalentemente nero, racconta la sua fuga

dalla Lituania alla fine della Seconda Guerra Mondiale e i

cinque lunghi anni trascorsi da profugo in una Germania in

fiamme, da Wiesbaden a Kassel, prima di approdare a Brooklyn.

Una riflessione sul tempo, o meglio sulla percezione

soggettiva di esso, caratterizza molte delle opere di questo

artista, in particolare quelle in cui egli agisce sui

fotogrammi di celebri film, la più famosa 24 Hours Psyco.

Il tempo, questa volta della memoria, è il filo conduttore

anche del film presentato a Locarno, un tempo quindi non

lineare, ma che si sposta dal presente al passato e viceversa,

seguendo il percorso del pensiero di chi racconta le sue

storie. Storie soprattutto di guerra, di campi profughi, di

bombardamenti, di fame, di cui l'immaginario cinematografico

(e non solo) è saturo. Di qui la scelta di Gordon di non

accompagnare le parole, già di per sé fortemente evocative, di

Mekas con delle immagini, ma di squarciare ogni tanto lo

schermo nero con visioni, che rimandano, anche se non in

sincrono, a ciò che viene raccontato: patate e rape (l'unico

pasto dei profughi), uno scimpanzé tristissimo (l'unico

animale dello zoo sopravvissuto al bombardamento di Amburgo) o

con suoni che riproducono l'orrore dei bombardamenti.

Questo rifiuto dell'immagine si

ritrova anche in altri artisti contemporanei, che lavorano sui

suoni, gli odori, ecc. In particolare l'opera di Gordon si

avvicina in questo a una straordinaria installazione

dell'artista canadese Janet Cardiff, presentata a Documenta

13 a Kassel, dove l'orrore e l'angoscia della guerra

vengono proposti ai visitatori unicamente attraverso dei suoni

e delle voci, che rompono il silenzio di un boschetto del

Federicianum.

Altrettanto suggestiva e coinvolgente è apparsa l'opera di

Gordon, in cui la bellissima voce del novantaquattrenne Mekas,

qui in veste non di artista famoso, ma di profugo, è riuscita

ad inchiodare fino alla fine di fronte ad uno schermo nero per

100 minuti gli spettatori, trasformati testimoni silenziosi di

un dramma universale (pare che le fughe dalla sala durante la

proiezione siano avvenute soltanto alla proiezione per la

stampa!!!).

“La gioventù di questo cineasta fondamentale, che era

appena riuscito a fuggire al peggior incubo del secolo,

rappresenta la storia di un emigrato che non potrà mai

ritornare a casa e la cui solitudine nel Nuovo Mondo è

emblematica di ciò che Freud aveva definito “l'ordinaria

infelicità” nelle metropoli.” (Douglas Gordon) |

|

Se

il film di Gordon è sicuramente una delle cose più

interessanti viste al Festival, non altrettanto riuscita è

apparsa l'opera di Yuri Ancarani

The Challenge. Se

il film di Gordon è sicuramente una delle cose più

interessanti viste al Festival, non altrettanto riuscita è

apparsa l'opera di Yuri Ancarani

The Challenge.

Artista più giovane e meno noto di Gordon, ma molto

promettente nell'ambito della videoarte, l'italiano Ancarani è

conosciuto soprattutto per due cortometraggi: Piattaforma,

prodotto da Maurizio Cattelan e presentato a Venezia nel 2011

e San Siro del 2014, entrambi caratterizzati da una

singolare modalità di esplorazione dello spazio (l'interno di

una camera iperbarica in una piattaforma per l'estrazione del

gas nel primo e lo stadio di San Siro vuoto la seconda)

condotta in soggettiva di uno sguardo fantasma, che conferisce

a questi spazi vuoti una connotazione straniante.

Lo spazio è protagonista anche

del film (il suo primo lungometraggio) presentato a Locarno:

lo spazio del deserto del Qatar. Il punto di vista qui è però

esterno e solo nelle ultime bellissime sequenze sarà lo

sguardo libero di un falcone a guidare la visione dall'alto

delle distese del deserto.

Il resto del film appare più come un documentario ben

confezionato, che offre immagini molto suggestive nel

mostrarci un mondo sicuramente per noi occidentali

sorprendente, in cui emiri ricchissimi scorrazzano con

lussuosi fuoristrada e Harley Davidson per il deserto (mentre

soltanto i turisti si muovono sui cammelli) o portano i loro

falconi su aerei privati, accompagnati da leopardi, ronfanti

come gattoni, come animali di compagnia.

Il film racconta un raduno di

allevatori di falchi da caccia per un torneo nel deserto. Se

lo scopo di Ancarani era quello di far emergere la singolare

convivenza all'interno del nuovo mondo arabo di elementi della

modernità con lo spirito della tradizione, che pur sopravvive

(la caccia col falcone), esso è stato raggiunto, ma senza

purtroppo comunicare niente di più di un messaggio scontato, a

cui il linguaggio non aggiunge alcun significato ulteriore. |

|

Cristina Menegolli |

|

|

|

>>

Nel panorama delle eccezioni sarebbe un torto non segnalare la

visione di un film la cui sinossi non è stata accolta dai più

come particolarmente invitante: “Le bestie arrivano di

notte. Sentono. Resistono. Prima dell’alba, un giovane le

conduce a morire mentre il suo cane scopre un mondo spaventoso

che sembra non avere fine”. L’autrice è la giovane

filosofa francese Maud Alpi, e

Gorge, coeur, ventre (Still

Life il titolo inglese ma che letteralmente si traduce

Gola, cuore, ventre) è la suo opera prima, inserita

all’interno della sezione competitiva Cineasti del presente.

Decidere di costruire un film all’interno

di un mattatoio, o meglio decidere di ergere il mattatoio come

luogo cardine di una riflessione che va ben oltre la supposta

e programmatica crudeltà assassina per il cui scopo è stato

progettato lo stesso, richiede una consapevolezza di

osservazione in grado di spingersi oltre la documentazione

dello svolgersi di un rituale lavorativo senza il quale i menu

delle nostre tavole sarebbe radicalmente orientato verso altri

sapori.

Perciò, la necessità della quale si è

sentita investita la regista - e di cui ha brevemente

accennato nella breve introduzione prima della proiezione in

sala - di raccontare questa esperienza che di fatto è e rimane

un tabù - come del resto lo è la morte nella nostra società

cristiana occidentale - si è voluta tradurre in uno spettacolo

che slabbra le limitazioni rigide del documentario per far

entrare la narrazione, insolita, del vissuto animale. È

nell’assunzione di questo punto di vista, e più nel dettaglio,

del punto di vista del cane Boston, che si riconosce il valore

di quest’opera che, come raramente può accadere, si può

considerare frutto di originalità.

La Alpi imposta il proprio sguardo all’altezza di animale,

adattando la fotografia con segni evidenti (immagine

traballante e opaca, per esempio) di quell’ipotetica visuale

canina che il Labrador utilizza per indagare il mondo che lo

circonda. Limitata e impossibilitata dunque, e per fortuna, a

osservare il più delle volte il compiersi della brutalità

della soppressione, questa, lascia lo spazio per uno

svolgersi interiore da parte di chi usufruisce del film, e

sviluppa di conseguenza un discorso che procede anche oltre le

immagini. Un cinema calibrato, ponderato, senza bisogno di

eccedere; un cinema nobile. L'autrice non ha alcuna paura a

sottoporre l'essere umano a quella che potrebbe apparire come

una degradazione: umano e animale sono identici, e non ha

importanza come l'uno si serva dell'altro.

La libertà a cui andrà in contro, in un finale malinconico

e intelligentissimo, il cane è l'explicit perfetto per

inferire la dignità che spetta a tutte le creature. Una

dignità fatta di libertà di scelta e di condivisione della

stessa; istintuale, lontano da mistificanti legami, eppur

consapevole che il dolore e il sacrificio non avranno mai

fine.

Maud Alpi ha vinto lo

Swatch Art Peace Hotel Award, di sicuro un premio che

non verrà citato nei giornali ma, si spera, un riconoscimento

che le permetterà di non perdere la fiducia nelle sue qualità

di cineasta. |

|

Alessandro

Tognolo |

|

|

|

Premiato

come miglior opera prima

del concorso Cineasti del Presente,

El Futuro Perfecto

(futuro anteriore, in italiano) della regista tedesca

trapiantata in Argentina Nele Wohlatz è un film apparentemente

semplice, ma in realtà complesso e che si presta a molteplici

piani di lettura.

Premiato

come miglior opera prima

del concorso Cineasti del Presente,

El Futuro Perfecto

(futuro anteriore, in italiano) della regista tedesca

trapiantata in Argentina Nele Wohlatz è un film apparentemente

semplice, ma in realtà complesso e che si presta a molteplici

piani di lettura.

Arrivata da poco a Buenos Aires, Xiaobin, 17 anni, non parla una

parola di spagnolo, ma anziché isolarsi all'interno del proprio

gruppo etnico (i suoi, gestori di una lavanderia, si rifiutano

di mescolarsi ai locali e di imparare a fondo l'idioma), si

cerca subito un lavoro e mette da parte i primi soldi per

iscriversi a una scuola di lingue. Ed è qui, nel confronto con

altri come lei appartenenti alle più diverse nazionalità, che

comincia il suo cammino all'interno, non solo della lingua

spagnola, ma anche del suo relazionarsi con gli altri e con le

varie situazioni della sua nuova esistenza. Nella scuola conosce

e comincia a frequentare un ragazzo indiano, Vijay; escono,

comunicano quasi a gesti; lui viene da un gruppo etnico se

possibile ancora più chiuso e tradizionalista, e infatti quasi

subito le propone di sposarlo: Xiaobin prende tempo…

Allorché a scuola si arriva allo studio del condizionale e

addirittura del futuro perfecto (quando avrò imparato lo

spagnolo… cosa potrò fare?…), Xiaobin comincia a figurarsi le

varie possibilità che si trova davanti. Cosa succederebbe se

accettasse la proposta del matrimonio indiano (vista sul Taj

Mahal e su splendide spiagge)? E se rompesse con la famiglia si

ridurrebbe forse ad una barbona che fruga nei cassonetti? Le

situazioni sono spesso esilaranti, sia nella scuola ("dovresti

chiamarti Sabrina, assomiglia di più al tuo nome"), sia nel

confronto con la varia umanità delle sue passeggiate bonarensi.

El Futuro Perfecto

è un film sugli incontri-scontri culturali all'interno del mondo

globalizzato, sulle difficoltà dell'integrazione, ma soprattutto

su come il linguaggio interferisca con la vita, su come possa

creare o aiutarci a creare una diversa realtà. Partendo da

esperienze personali, Nele Wohlatz, arrivata adulta in

Argentina, già insegnante di lingue e poi di cinema, ci da una

lezione basica di linguaggio cinematografico. Dalla prima

sequenza della protagonista che risponde a modo suo a un

invisibile interlocutore (curiosità: scena ripresa poi tale e

quale a Torino da un altro film argentino bizzarro ma geniale,

Los Decentes), è tutto un susseguirsi di

campo-controcampo, flashback e flash-forward, dissolvenze e

dissonanze, che dimostrano un dominio assoluto del mezzo.

Divertente, intelligente, giusto premiarlo. Forse la durata

minima di sessantacinque minuti potrebbe rendere difficile una

peraltro meritata distribuzione internazionale. |

|

Giovanni

Martini |

|

|