|

Il

cinema attraversa, riproduce, rielabora e proietta l’apparato psichico

umano, i suoi meccanismi pulsionali e i suoi princìpi regolatori. Fin

dal principio l’illusione e il sogno, il desiderio e lo scontro e la

verifica con la realtà - intesa come funzione delle condizioni imposte

dal mondo esterno - si sono dimostrate consequenziali strutture

semantiche per raccontare e scollare l’effetto perturbante prodotto

dalla visione dello schermo cinematografico. Può anche capitare però,

che gli stessi elementi identificanti dell’oggetto e del dispositivo

fantasmatico, e dunque gli assi portanti di una valida ipotesi

interpretativa, divengano soggetti e, a loro modo, protagonisti della

riflessione e rappresentazione filmica. Di conseguenza, l’autore si

svela come una presenza fondamentale ed evidente, necessariamente

portata ad affermare quel suo punto di vista riflettente e plurivoco,

intensamente metacinematografico, ma non per questo disincantato,

determinato dalla basilare e incontrovertibile dicotomia delle istanze

di piacere e realtà.

Il noir tra tutti è forse il genere che meglio incarna l’enigma del

desiderio, e che meglio si presta a racchiudere la complessità delle

derive associate ad esso, come l’ossessione, il possesso, la colpa, la

perdita, l’inganno, la ripetizione, in un costante intreccio di

scenari e piani narrativi scardinati dal mero procedimento logico

dello sviluppo narratologico classico. E in tal senso la monistica

avanguardia dell’INLAND

EMPIRE lynchiano resta tuttora un riferimento determinante

per approcciarsi ad uno sguardo formale esaltante, benché misterioso e

inquietante, sull’intreccio prolifico dell’immaginario con l’apparente

consapevolezza della vita.

Osservando questo territorio ardimentoso e scosceso, Monte Hellman,

uomo indissolubilmente legato alla materia cinematografica,

indipendente per natura (si è formato nella factory di Roger Corman),

regista - suoi alcuni dei western chiave della svolta antiretorica del

genere:

Le colline blu

(1966), La sparatoria

(1966); e il road movie

esistenziale Strada a doppia corsia

(1971) - montaggista per Sam

Peckinpah (Killer Elite), Bob Rafelson (Sogni perduti - Head), Jonathan Demme (Fighting Mad) e produttore dell’esordio di Quentin

Tarantino (Le

iene), si presenta a settantotto anni con il suo film

più personale, labirintico, teso, fervido concentrato d’amore per le

immagini e la loro esecuzione.

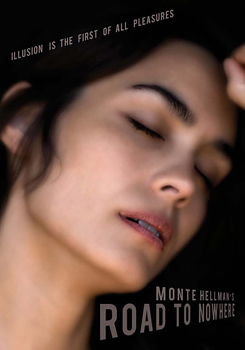

Road to Nowhere prospetta fin dal

titolo un percorso incerto, quello del desiderio verso la conquista

della sua letale inafferrabilità, e racchiude concettualmente tutto il

pensiero di un autore sul destino e il fine ultimo dell'idea con la

quale potrà sopravvivere il mezzo cardinale deputato alla creazione

dei sogni.

Il film racconta del giovane regista Mitchell Haven e della

sua ossessione per la realizzazione del suo nuovo capolavoro, un

torbido giallo dal tragico finale, tratto da una storia vera, e con al

centro una bellissima ragazza e il suo vecchio e potente compagno.

Mitchell è innamorato di questa storia e della sua protagonista, Velma

Duran. Il suo amore diventa tutt’uno con la sua vita nel momento in

cui ingaggia la splendida modella e attrice Laurel Graham per

interpretare Velma, con la quale vanta un’incredibile somiglianza, e

inizia a girare proprio nello stesso luogo dei reali avvenimenti del

suo complicato mistero.

Road to Nowhere opera uno smembramento del codice di genere,

affermando il dominio della purezza di una forma in costante

mutamento, volutamente costruita, e percepita come tale, nel suo

processo costitutivo. Dunque ci si chiede quale film, e quale trama,

stia realmente seguendo lo spettatore, poiché dopo qualche sequenza

l’interrogativo diviene l’unica coerente strada percorribile. In

questo gioco delle possibili letture però, appare sempre più evidente

uno schema non casuale, e abilmente regolato dallo sguardo del suo

creatore, in cui tutto è doppio e intercambiabile: Monte

Hellman-Mitchell Haven, Velma Duran-Laurel Graham, la storia vera di

Velma-il film che si sta girando su quella storia-la storia vera di

Laurel. In sostanza si tratta dell’amore sviscerato per l’immortalità

del magnifico tormento per l’immagine, e la sua necessaria forza

vivifica. E il ritratto con il quale si conclude il film, contemplato

da Mitchell, esemplifica appunto l’estasi di questo assunto. Il potere

attrattivo della visione, e l’ossessivo immergersi e perdersi dentro

ad essa, rappresentano di fatto la base dalla quale si dipanano le

possibili narrazioni di

Road to Nowhere. Ma, sebbene con un certo

sforzo programmatico sia possibile rilevare i fulcri di questo

perfetto meccanismo di compenetrazione di differenti piani del

racconto, si dimostra evidente che, in sostanza, proprio il nostro

stesso guardare e interrogarci su cosa stiamo fissando, chiarisca quel

senso sfuggente del quale abbiamo bisogno per decifrare l’esito della

portata figurativa dell’opera di Hellman. Il suo cinema ha il sapore

persistente del mistero, il coraggio dell’introspezione e la

consistenza dell’avventura: “Road to Nowhere è una collaborazione

dell’intero gruppo creativo che è stato invitato ad attingere al suo

subconscio. Non sapevamo dove ci avrebbe condotto questa strada, e

solo adesso consideriamo il film una celebrazione del potere

esercitato dal cinema sulla nostra immaginazione, come pure una

verifica dell’elasticità della nostra sospensione volontaria

dell’incredulità”. e interrogarci su cosa stiamo fissando, chiarisca quel

senso sfuggente del quale abbiamo bisogno per decifrare l’esito della

portata figurativa dell’opera di Hellman. Il suo cinema ha il sapore

persistente del mistero, il coraggio dell’introspezione e la

consistenza dell’avventura: “Road to Nowhere è una collaborazione

dell’intero gruppo creativo che è stato invitato ad attingere al suo

subconscio. Non sapevamo dove ci avrebbe condotto questa strada, e

solo adesso consideriamo il film una celebrazione del potere

esercitato dal cinema sulla nostra immaginazione, come pure una

verifica dell’elasticità della nostra sospensione volontaria

dell’incredulità”.

Guardare, nel suo formasi e corrompersi, la finzione, e prendere

coscienza di quanto essa non sia differente da ciò che crediamo essere

reale. Un tema certo non nuovo, ma che nella mani di Hellman diviene

un declinarsi nitido, erotico, perfetto di immagini portatrici di un

suggestivo valore purificatorio. Del resto, cosa si può ancora

inventare e dire di autenticamente nuovo. La differenza sta, come

sempre, nella scelta della forma che si determina di utilizzare. E

Road to Nowhere è proprio la sintesi del fascino indissolubile

esercitato dalla forma verso la sua significazione.

|