|

Succede

ancora. Ogni tanto un regista allergico alle convenzioni soffia via la

polvere da pagine che credevamo di sapere a memoria. Quanti film abbiamo

visto sugli orrori nazisti? Quante stragi, quanti rastrellamenti, quanti

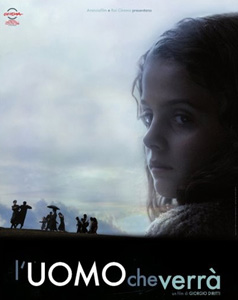

tedeschi urlanti in armi? L'uomo che verrà di Giorgio Diritti è il

contrario di tutto questo. Non la ricostruzione di una pagina di Storia,

con tutte le maiuscole e il kitsch del caso, ma il prodursi di un evento

che sembra accadere sotto i nostri occhi per la prima volta.

È ciò che il cinema cerca di fare quasi sempre, non riuscendoci quasi mai.

Eppure non c'è trucco. Basta spogliarsi di tutto ciò che sappiamo - oggi -

su quell'evento. Per viverlo con gli occhi di chi lo visse, allora, come

un fatto enorme e incomprensibile perché del tutto estraneo al proprio

sapere e alla propria scala di valori. Facile a dirsi, meno a farsi.

Diritt i ,

già regista di

Il vento fa il suo giro,

ci riesce sposando dall'inizio alla fine lo sguardo dei contadini di Monte

Sole, secondo logiche e ritmi che non appartengono alla Storia e alle sue

guerre ma alla cultura contadina, al rapporto con la natura, a quella

concezione arcaica e sacrale della vita già cara, con accenti diversi, a

Olmi e Pasolini. ,

già regista di

Il vento fa il suo giro,

ci riesce sposando dall'inizio alla fine lo sguardo dei contadini di Monte

Sole, secondo logiche e ritmi che non appartengono alla Storia e alle sue

guerre ma alla cultura contadina, al rapporto con la natura, a quella

concezione arcaica e sacrale della vita già cara, con accenti diversi, a

Olmi e Pasolini.

In mani meno abili poteva diventare retorico. In quelle di Diritti e dei

suoi eccellenti interpreti, scelti mescolando non professionisti ad attori

veri come Alba Rohrwacher, Maya Sansa o Claudio Casadio, interprete di

teatro per ragazzi qui al suo primo film, diventa un esercizio di

straniamento poetico che ripaga lo spettatore con un'emozione e una

comprensione delle cose straordinarie. Una madre incinta (Sansa); una zia

che torna dalla città, l'unica che sa leggere e scrivere (Rohrwacher); una

bambina che non parla più per un trauma (la commovente Greta Zuccheri

Montanari) ma vede e capisce tutto di tedeschi, ribelli e alleati, tanto

da scrivere un tema così compromettente che la maestra glielo brucia. Poi

i racconti la sera, tutti insieme, adulti e bambini, si parli di

emigrazione o del partigiano che ha ucciso un fascista. In dialetto

naturalmente, una lingua sonora e pietrosa oggi quasi estinta che dà peso

e rilievo a ogni parola (l'italiano lo parlano solo i tedeschi, il padrone

o un funzionario comunale in città).

Così fra il dicembre '43 e il settembre '44 prende vita un microcosmo

pulsante di affetti, dubbi, speranze, paure, che prima di esser spazzati

via dall'eccidio, messo in scena con aspro pudore e dettagli rivelatori

(quel prete che si unisce ai balletti nazisti per evitare che la festa

degeneri in orgia, e finisce ucciso), acquistano un'innocenza, una

densità, una verità, scomparse nel cinema d'oggi. Un capolavoro, limpido e

accessibile, di cui essere orgogliosi. Chiedendosi anche perché ci siano

voluti tanti anni per avere un film così libero e rigoroso sul tema.

|

|

Inondati

da rievocazioni scolastiche o ricostruzioni troppo schematiche della

Seconda guerra mondiale e dei suoi episodi, dove il cinema viene piegato

alle ambizioni propagandistiche di questo o di quello, la visione di

L'uomo che verrà

offre lo stesso sollievo di una boccata di aria fresca a chi si sente

soffocare. Rigoroso, emozionante, onesto, appassionato, il film di Diritti

sa coniugare lucidità morale e lettura storica con uno stile insolito per

il cinema italiano, di elegante e non ostentata classicità. Da vero (e

grande) regista. A l Festival di Roma aveva vinto il Gran premio della

Giuria e quello del Pubblico (con qualche scorno per chi non l'aveva

selezionato a Venezia) e oggi inaugura - speriamo beneaugurante - la

distribuzione della rinnovata Mikado, passata di mano (da DeAgostini a

Tatò) nell'autunno scorso. Il film, ambientato nelle colline bolognesi

vicino a Marzabotto, racconta la dura vita quotidiana della famiglia

contadina Palmieri, dall'inverno 1943 all'autunno 1944: i nazisti

presidiano con determinazione la Linea gotica, i partigiani si impegnano

nell'infastidire e sabotare le azioni degli occupanti e i civili cercano

di campare alla meno peggio, subendo le intimidazioni degli uni e le

richieste degli altri, mentre la vita non può che continuare il suo

percorso: Lena (Sansa) porta in grembo l'«uomo che verrà» a cui fa

riferimento il titolo, la cognata Beniamina (Rohrwacher) spera di

migliorare la sua condizione andando a servire a Bologna, il marito

Armando (Casadio) si dibatte tra i vincoli della mezzadria e le

imposizione fasciste, tutti, insieme ai contadini che abitano nella stessa

cascina, condividendo la dura vita quotidiana e quel che resta della

voglia di trovarsi insieme a ballare o chiacchierare. A guidare lo

spettatore c'è lo sguardo curioso di Martina (Zuccheri Montanari), la

figlia di Lena e Armando, diventata muta dopo la morte di un precedente

fratellino e trepidante custode di quello in arrivo: grazie a lei

conosciamo i comportamenti delle truppe naziste, le fughe precipitose nei

nascondigli tra i boschi, le azioni dei partigiani, le morti e le

sconfitte, ma soprattutto l'inevitabile intrusione della guerra, e della

sua violenza, nella vita di tutti i giorni. Il fratellino nascerà nella

notte tra il 28 e il 29 settembre 1944 e la Storia ci ha già detto che

cosa succederà negli stessi giorni: in nome di un'agghiacciante esigenza

di «bonifica territoriale», i nazisti rastrellano più di ottocento

persone, soprattutto donne, bambini e anziani, che uccidono senza nemmeno

la giustificazione di una rappresaglia. Non anticipiamo il destino dei

personaggi che abbiamo conosciuto e che il film mostra con documentata

partecipazione ma sarebbe ingiusto ridurre

L'uomo che verrà

a una, pur corretta, ricostruzione della strage di Monte Sole (Marzabotto

è solo uno dei comuni della zona, quello più conosciuto). Diritti guarda

oltre, alla sofferenza e alla disperazione di tutti coloro che il cinismo

del linguaggio definisce come «danni collaterali», al dolore e alla

tragedia di quegli inermi che pagano sulla propria pelle la follia della

guerra. Per farlo non amplifica le occasioni di spettacolo o di suspense.

Non gli interessa - giustamente - farci palpitare per chi si salva perché

dietro a ogni vita risparmiata ce ne sono troppe distrutte. Piuttosto

vuole farci riflettere sulle assurdità delle guerre e delle violenze. E

non tanto in nome di un pacifismo razionale ma per un'umanissima empatia

con le vittime. A quegli uomini, quelle donne e quei bambini che vanno

incontro alla morte ci siamo affezionati vedendo la grama vita quotidiana,

sentendo il loro odore di terra o di stalla e soffrendo la loro stessa

povertà, ascoltando la durezza di una lingua che ha le stesse asprezze dei

volti (per questo era necessario far parlare tutti in dialetto; per questo

non disturbano i necessari sottotitoli). Diritti filma tutto con uno stile

che sarebbe piaciuto a Bazin e a chi come lui rivendicava al cinema la

capacità di restituire sullo schermo la forza della realtà: gira dal vero,

mescola volti di professionisti (Sansa, Rohrwacher, Casadio: tutti

eccellenti) a altri presi sul posto (la piccola Greta Zuccheri Montanari

ma anche i tanti vecchi dei luoghi, alcuni, da giovani, testimoni del vero

eccidio nazista), evita luoghi comuni e cadute retoriche. E riesce a

regalarci una delle più belle prove di un cinema finalmente necessario, di

altissimo rigore morale e insieme di appassionante e coinvolgente forza

civile. Un capolavoro. |