|

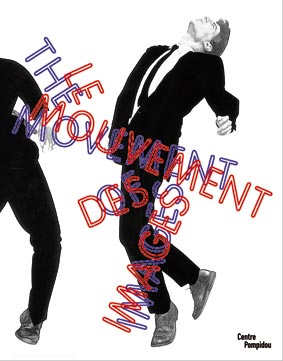

Non

appare casuale che proprio in Francia, paese che per primo ha visto

manifestarsi una riflessione sul cinema e sul suo linguaggio che ne ha

favorito la collocazione in una dimensione diversa da quella di semplice

intrattenimento per le masse, sia stata realizzata una bellissima mostra

curata da Philippe Alain Michaud che affronta il problema del rapporto tra

il cinema e le altre arti, attraverso una rilettura dell’arte del XX

secolo e contemporanea dal punto di vista del cinema. Una mostra

notevole non solo per la preziosità del materiale esposto, ma soprattutto

per il lavoro di ricerca che ha supportato l’esposizione delle opere, ben

documentato dal ricco catalogo.

Non

appare casuale che proprio in Francia, paese che per primo ha visto

manifestarsi una riflessione sul cinema e sul suo linguaggio che ne ha

favorito la collocazione in una dimensione diversa da quella di semplice

intrattenimento per le masse, sia stata realizzata una bellissima mostra

curata da Philippe Alain Michaud che affronta il problema del rapporto tra

il cinema e le altre arti, attraverso una rilettura dell’arte del XX

secolo e contemporanea dal punto di vista del cinema. Una mostra

notevole non solo per la preziosità del materiale esposto, ma soprattutto

per il lavoro di ricerca che ha supportato l’esposizione delle opere, ben

documentato dal ricco catalogo.

L’assunto da cui i curatori sembrano essersi mossi

potrebbe essere sintetizzato dall’affermazione di W. Benjamin secondo cui

“è meno importante sapere se la fotografia e il cinema hanno a che fare

con l’arte, che capire come essi modifichino la percezione che noi abbiamo

di essa” (W. Benjamin - L’opera d’arte nell’epoca della sua

riproducibilità).

Oggi, alle soglie del XXI secolo, stiamo infatti

assistendo ad una massiccia migrazione delle immagini in movimento dalle

sale cinematografiche agli spazi di esposizione, migrazione nata con la

rivoluzione digitale e preparata da un doppio fenomeno: di

dematerializzazione delle opere da un lato e di un ritorno alla teatralità

della scena artistica dall’altro. Diventa pertanto possibile, per non dire

necessario, ridefinire il cinema, al di fuori di quelle categorie entro

cui è stato collocato per tutto il XX secolo. Le immagini in movimento

hanno prodotto dei nuovi regimi di percezione e intelligibilità che si

riflettono su tutte le arti cosiddette “statiche”, pittura, scultura,

fotografia, ma anche architettura e design.

La mostra si propone, con efficacia, di dimostrare come il cinema, dopo

aver “nutrito” le problematiche dell’arte del XX secolo, stia tuttora

condizionando quelle del secolo entrante.

L’esposizione risulta divisa in due parti. La

prima offre una stimolante panoramica di

film concepiti non come

narrazione, ma come sperimentazione linguistica:

dagli esperimenti dada-surrealisti alla video-arte contemporanea, con

lavori di Nam June Paik, Robert Longo, Peter Fischli

e David Weiss, Marc Lewis, Chris Burden, Matthias

Muller (per citare i più noti). Tutte opere concepite per essere

proiettate non in una sala cinematografica, ma in spazi di esposizione, su

schermi, pareti, soffitti, pavimenti; opere che hanno quindi modificato la

nostra modalità di visione, da quella statica all’interno di una sala buia

per la durata prestabilita del film in una rievocativa semmai delle

passeggiate davanti ai “panorama” dei tempi del pre-cinema.

|

|

|

Robert Longo

Men in the Cities

(Triptych Drawings for the Pompidou)

1980-1999 |

La seconda parte è divisa a sua volta in sezioni, i

cui titoli significativi (défilement – projection – rècit – montage)

indicano il percorso di indagine seguito su come i concetti di

destrutturazione e di movimento,

che stanno alla base del cinema, siano da considerarsi

quali

principali fattori di ricerca di una nuova concezione dell’arte.

Si possono così ammirare gli esperimenti degli artisti che, negli anni

’60-’70, nel sottolineare la materialità fisica del film e nel dissociare

i suoi elementi (proiettore – macchina da presa – luce – schermo) hanno

messo in evidenza i limiti del mezzo come erano stati definiti nel corso

di un secolo.

Utilizzando un proiettore modificato, a cui ha tolto l’otturatore, Paul

Sharits produce un flusso di colori senza definizioni né contorni. I

film dipinti direttamente sulla pellicola di Stan Brakhage

trasformano l’evento della proiezione in una rivelazione del trattamento

plastico della superficie.

Nell’opera di Anthony McCall Linea che descrive un cono dei

coni di luce vengono proiettati senza schermo in un ambiente fumoso che

trasforma i raggi luminosi in forme scultoree nel momento in cui gli

spettatori entrano nel cono di luce.

Zen for film di Nam June Paik del ’64 è la proiezione di un

fotogramma non impressionato su una parete bianca sulla quale lo

spettatore può contemplare la polvere che gradualmente si accumula, i

graffi che si creano sulla pellicola: sabbia di un giardino zen messo in

verticale...

|

|

|

|

Fernand Léger

Le Ballet mécanique

1923-1924 |

Richard Serra

Hand Catching Lead

1939 |

Così come nel

cinema la proiezione in successione dei fotogrammi (24 al secondo) produce

l’illusione della continuità, la partitura regolare delle superfici di

Josef Albers e Barnett Newman o l’adozione di formati

longitudinali di Donald Judd permettono di mettere in movimento o

di dinamizzare le superfici, di produrre fenomeni di sviluppo discontinuo

che richiamano all’esperienza cinematografica indipendentemente

dall’apparato tecnico del cinema. La ripetizione seriale di una forma (Warhol)

cambia la forma stessa in movimento, collocandola in una dimensione non

più statica, ma dinamica, introducendo quindi anche il concetto di durata

temporale.

|

|

|

Andy Warhol

Ten Lizes

1963 |

D’altra parte in tutta l’arte contemporanea l’opera

non è più concepita come un oggetto chiaramente delimitato, ma piuttosto

come uno sviluppo continuo che richiede uno spazio circostante e che allo

stesso tempo fa appello al parametro del tempo.

Per Ejzenstejn il montaggio comincia all’interno del fotogramma. Il

rapporto tra piani e tra sequenze è un’espansione del lavoro

dell’inquadratura. Il cinema nel suo insieme non è che il culmine di

queste procedure di assemblaggio che attraversano la storia dell’arte come

quella della letteratura e di cui Ejzenstejn ritrovava le tracce nei

volumi architettonici del Partenone, nei paesaggi di Toledo dipinti dal

Greco o nelle scene di battaglie descritte da Puskin.

Il taglio delle superfici dipinte, i contrasti dimensionali degli oggetti

dipinti, i giochi sulla trasparenza e l’opacità e la sovrapposizione dei

piani, tutti possono essere interpretati alla luce del dispositivo filmico

come effetti di montaggio: i collage cubisti, costruttivisti e

surrealisti, gli assemblaggi pop o postmoderni creano una molteplicità di

immagini o di frammenti di immagini in una sequenza unica, mostrando in

simultaneità ciò che il cinema mette in successione e producendo così un

equivalente statico della dinamicità e della sequenzialità dei fotogrammi.

Nonostante lo spettro limitato della sua storia, il cinema viene

interpretato per la prima volta come un modo per ripensare le immagini,

non più a partire dai concetti di unicità e immobilità, secondo il modello

Winkelmanniano, che per tutto il XX secolo ha condizionato l’esibizione

delle opere, ma sulla base delle nozioni di mobilità e molteplicità : la

mostra va così a coprire un vuoto teorico di fatto esistente, stimolando,

mi auguro, un nuovo filone di ricerca.

Cristina Menegolli

|