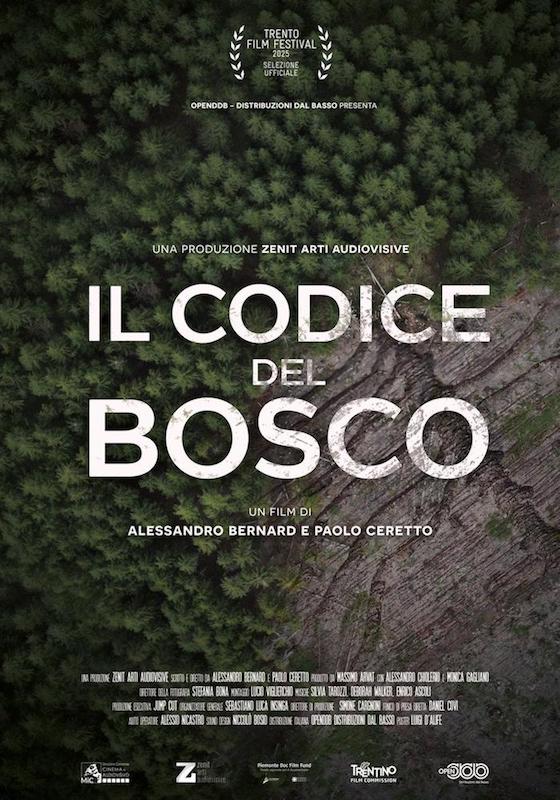

Nel cuore delle Dolomiti, dove l’uragano Vaia ha strappato milioni di alberi e le radici giacciono capovolte come nervature scoperte, un bosco diventa il palcoscenico di un esperimento visionario, cercando di captare i segnali segreti della foresta per decifrare il linguaggio vegetale in un dialogo profondo con il bosco ferito

Italia 2025 (90′)

Nel cuore delle Dolomiti, dove l’uragano Vaia ha strappato milioni di alberi e le radici giacciono capovolte come nervature scoperte, un bosco diventa il palcoscenico di un esperimento visionario. Alessandro Chiolerio, scienziato e alchimista del futuro, cerca di captare i segnali segreti della foresta per decifrare il linguaggio vegetale. Accanto a lui, Monica Gagliano, ecologa ispirata dalle conoscenze degli sciamani, cerca un dialogo profondo con il bosco ferito. Tra nuove ipotesi scientifiche, antichi saperi e connessioni invisibili da esplorare, questo film ci porta in un viaggio affascinante alla ricerca di un nuovo modo di vedere e vivere il nostro rapporto con la natura. Un racconto che intreccia scienza, tecnologia e mito, in cui il bosco si manifesta come un’entità viva, abitata da un genius loci con cui imparare a dialogare.

73° Trento Film Festival

In Val di Fiemme (Paneveggio, TN), dopo che il Vaia ha abbattuto oltre 14.000 alberi nel 2018, una nuova minaccia si sta facendo strada: il bostrico, un insetto silenzioso che si nutre della linfa degli abeti indeboliti, lasciando dietro di sé distruzione e segni che sembrano geroglifici impressi nelle cortecce degli alberi ormai morti. In quella che appare come un’epidemia naturale, due scienziati non convenzionali, Alessandro Chiolerio e Monica Gagliano, si addentrano in un bosco ferito, con l’obiettivo di entrare in contatto con una natura sofferente. Alessandro ha installato nel bosco dispositivi all’avanguardia, i Cybertree da lui inventati, per captare i segnali elettrici delle piante, cercando di decifrarne un linguaggio e avviare un dialogo con essa. Il ”codice” è lo strumento che permette ai parlanti di comunicare, esprimendo emozioni e informazioni in modo organizzato e coerente. È proprio questo linguaggio che Alessandro e Monica desiderano interpretare e “insegnare” alla natura, per difendersi dall’attacco del bostrico. Quello che doveva essere un esperimento scientifico, però, si trasformerà in un’esperienza che dimostrerà come la natura non possa essere dominata. Il loro viaggio sarà un percorso di ipotesi, errori e continue rivalutazioni.

Il film si inserisce in un solco antichissimo, dove il bosco non è mai solo sfondo: è protagonista. Da sempre, nelle fiabe e nella letteratura – dai fratelli Grimm, a Tieck e a Poe – il bosco è un luogo ambiguo: affascinante e terribile, sacro e oscuro, simbolo del sublime. Nel cinema, il bosco è spesso teatro dell’inquietudine (The Witch, Blair Witch Project), ma anche della meraviglia (Principessa Mononoke, Into the Wild). Il Codice del Bosco si muove con equilibrio tra questi due estremi, dove la foresta non è solo un ambiente naturale o un oggetto di studio, ma una protagonista silenziosa, viva e stratificata. Il codice che Chiolerio e Gagliano cercano di decifrare è quello di una natura che resiste, si trasforma e si difende, ma che non sempre si lascia comprendere. Il bosco rappresenta un punto di incontro tra Hybris e ascolto: l’intervento dell’uomo, che cerca di forzare il ciclo naturale per salvaguardare la natura, passando oltre a fenomeni come l’uragano e il bostrico, che pur essendo percepiti come catastrofi, fanno parte di un processo più ampio. L’uomo tenta di dominarla, spesso con la monocoltura o cercando di “salvare” l’ambiente con interventi diretti. Ma l’albero non si ferma: cresce intorno agli ostacoli, si adatta, continua, o muore. Allo stesso modo, la foresta del film, ferita da Vaia e dal bostrico, risponde, dimostrando che la natura non può essere controllata, ma piuttosto ascoltata e rispettata nel suo continuo divenire.

Il Codice del Bosco è un film necessario, perché ci spinge a guardare e ascoltare in modo nuovo ciò che ci circonda. È un invito a riconsiderare il nostro rapporto con la natura, non come padroni ma come veri spettatori. Come traduttori imperfetti di un linguaggio che ci sovrasta. ”Cosi quando ci si voleva stabilire in un posto, per coltivare un terreno, per costruire un tempio, si doveva interrogare il ”genius loci”, e mettersi in ascolto”. È un’opera che unisce la scienza al dubbio, e forse è proprio questo il suo grande merito.

Fabiola Terranova – taxidrivers.it