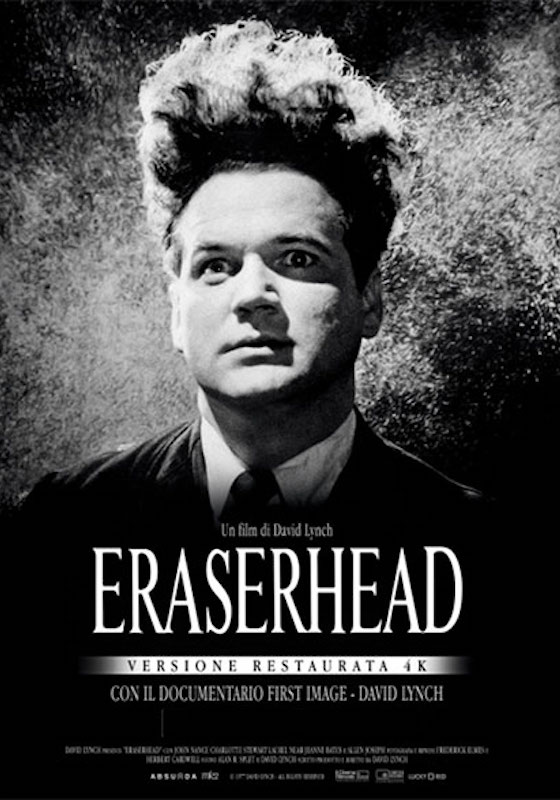

Henry Spencer è invitato a cena da Mary, decisa a fargli conoscere i suoi genitori. La madre della ragazza lo informa che Mary ha partorito prematuramente una strana creatura. Qualche tempo dopo, Henry si ritroverà a dover badare da solo a quel misterioso essere.

USA 1977 (90′)

L‘esordio di David Lynch è in assoluto una delle opere prime più analizzate, studiate e inquietanti dell’intera storia del cinema. È già una dichiarazione di una poetica pronta a maturare nei lungometraggi successivi: attraverso una scelta di atmosfere oniriche, industriali e surreali, Lynch ha creato un universo personale, difficilmente classificabile o inseribile in un determinato genere. Il percorso seguito dal protagonista è un incubo a occhi aperti, accompagnato da personaggi angosciosi (i genitori di Mary) e situazioni paranoiche: l’incontro con la madre e il padre della partner, la procreazione, una situazione claustrofobica (la nascita di un figlio non voluto) da cui è impossibile fuggire. Può essere letto come un film sull’“orrore della paternità”, simboleggiato da un figlio mostruoso, dalla testa simile a quella di un coniglio scuoiato. Lynch, come farà spesso nei suoi lavori futuri, riempie la sua pellicola di figure inquietanti come un uomo (un Demiurgo della storia?) che muove delle leve meccaniche, o come la Donna del termosifone, che nel suo teatrino canta «In Heaven, everything is fine» («In Paradiso è tutto ok»): ed è forse proprio la morte (il Paradiso?) l’unica speranza di fuga di Henry da una realtà disturbante e impossibile da vivere. La lavorazione fu molto lunga, a causa di diverse pause dovute alla ricerca del budget per completare l’opera, ma l’attesa è stata più che ricompensata. Il film, diventato presto un cult nei circuiti underground, aveva un fan d’eccezione: Stanley Kubrick.

longtake.it

C’è un teatro perenne e disturbante nel cinema di Lynch, uno spazio chiuso in cui prende corpo la “commedia” e i protagonisti sono costretti a mettersi in gioco e in parte, anche quando non vogliono: sarà così nel Club Silencio di Mulholland Drive, nell’Hollywood slabbrata e ferina di INLAND EMPIRE, nella black lodge di Twin Peaks, nell’appartamento di Dorothy Vallens in Velluto blu, nella catapecchia nel deserto californiano di Strade perdute, ed è così anche in Eraserhead – La mente che cancella, quando nel termosifone della stanza di Henry appare un palco sul quale si esibisce la “lady in the radiator” cantando “In Heaven everything is fine”. Primo tassello dell’incrocio tra musica e immagini (la canzone sarà anche ripresa, in una cover scintillante, dai bostoniani Pixies pochi anni dopo) che è un altro dei passaggi obbligati del cinema di Lynch. Apparso come midnight movie in alcune sale statunitensi nel 1977, acclamato come film di culto al punto da risvegliare l’interesse di Stanley Kubrick, che se ne fece spedire una copia dalla produzione e lo elesse tra i personali colpi al cuore cinefilo, Eraserhead – La mente che cancella è un oggetto difficile da classificare, e ancor meno semplice da maneggiare, ma penetra sottopelle nell’arco di pochi minuti, senza più abbandonare l’epidermide, ma agendovi sopra per l’intera durata della proiezione. Nell’America uscita dall’adolescenza con la morte di Kennedy e il Vietnam la paura di crescere, di diventare adulti, si trasformava in ossessione verso l’atto creativo e il significato di “discendenza”: lo capirono altri registi (il primissimo Abel Ferrara, il Brian De Palma di Carrie, il David Cronenberg di Brood, per non parlare di Shining di Kubrick), ma in pochi furono in grado di gareggiare con l’inflessibile secchezza incubale di Lynch e del suo esordio.

Raffaele Meale – quinlan.it

Un uomo, stralunato e praticamente minorato psichicamente, e la sua compagna hanno un figlio. La creatura è mostruosa ma l’uomo cerca di allevarla. L’allucinante trama è di fatto indescrivibile: quel che conta, in quest’opera prima di Lynch film successivo in archivio, sono le scene surreali e gli incubi, che si inseguono senza soluzione di continuità con una realtà possibile. Le figure di contorno (memorabile l’uomo dei polli meccanici) aggiungono, se possibile, ancor più angoscia. Lynch, che ha girato in forma semiamatoriale e in un bellissimo e molto contrastato bianco e nero, lascia intravedere le doti di grande regista che confermerà nelle opere successive.

Paolo Mereghetti – Dizionario dei Film

Definito dal regista (cui costò 4 anni di lavoro e poche migliaia di dollari) “un sogno di cose oscure e inquietanti”. Un incubo popolato di incubi: il giovane Henry dai capelli ritti a presbitero; l’epilettica Mary che partorisce un mostriciattolo con la testa di un coniglio scuoiato; un teatrino tra gli elementi di un radiatore; la testa di Henry che si stacca dal corpo ed è portata in una fabbrica per farne gommini per cancellare; la testa del neonato che galleggia nell’aria… In bilico tra espressionismo e surrealismo, è un microcosmo formale autonomo sotto il segno della sterilità e della corruzione che evita simbolismi, allegorie, interpretazioni psicoanalitiche e ispira una sorta di angoscia metafisica e di paura ripugnante. Il linguaggio è classico, ma Lynch ne fa un uso aberrante nella dilatazione dei tempi e dei suoni. Straordinario, ingombrante, intollerabile, divenne un film di culto nei cinema di mezzanotte.

Il Morandini (Dizionario dei Film)

L’ALFA E L’OMEGA DI MISTER LYNCH – cinema invisibile-E20 ![]() TORRESINO maggio-giugno 2002

TORRESINO maggio-giugno 2002