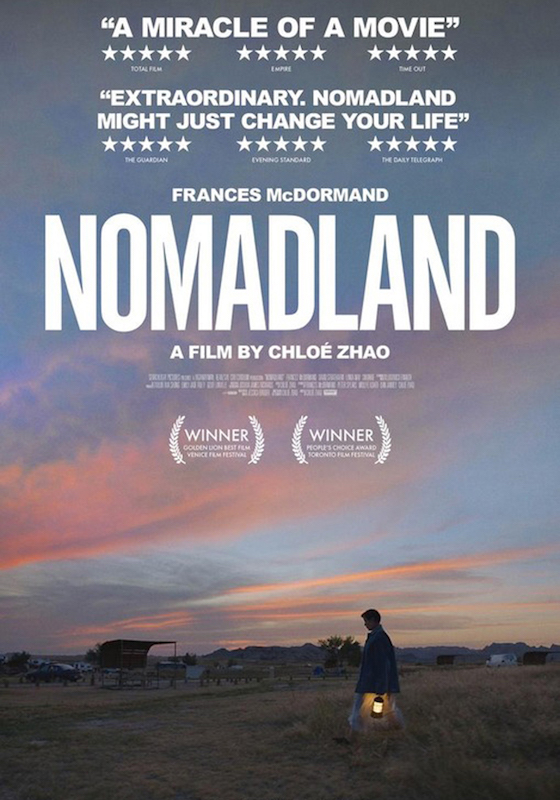

Dopo il crollo economico di una città aziendale nel Nevada rurale, Fern carica i bagagli nel suo furgone e si mette sulla strada alla ricerca di una vita al di fuori della società convenzionale, come una nomade dei tempi moderni. Nomadland vede la partecipazione dei veri nomadi Linda May, Swankie e Bob Wells nella veste di guide e compagni di Fern nel corso della sua ricerca attraverso i vasti paesaggi dell’Ovest americano.

USA 2020 (108′)

VE 77°: Leone d’oro

Golden Globe: miglior film – miglior regista

VENEZIA – Chloé Zhao è una regista cinese di non ancora quarant’anni, trasferita in occidente per studiare cinema e poi anche per viverci. In questa sua scelta c’è probabilmente una sorta di incanto per un mondo diverso, con una cultura, come quella statunitense, che si porta dietro miti legati ad un immaginario visivo e letterario.

VENEZIA – Chloé Zhao è una regista cinese di non ancora quarant’anni, trasferita in occidente per studiare cinema e poi anche per viverci. In questa sua scelta c’è probabilmente una sorta di incanto per un mondo diverso, con una cultura, come quella statunitense, che si porta dietro miti legati ad un immaginario visivo e letterario.

In particolare, la Zhao sembra voler raccontare in chiave attuale la tradizione dei pionieri americani e l’archetipo della frontiera, proponendo un’evidente analogia tra il periodo  conseguente alla Grande Depressione e la grande recessione negli anni successivi al 2008. “Essendo cresciuta in città cinesi e inglesi, sono sempre stata profondamente attratta dalla strada aperta, un’idea che trovo tipicamente americana: la continua ricerca di ciò che sta oltre l’orizzonte”, racconta la regista. Così, prendendo come riferimento narrativo il racconto d’inchiesta Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century della giornalista Jessica Bruder, il film vincitore del festival di Venezia numero 77, racconta la cultura del nomadismo, non solo come conseguenza della crisi economica ma soprattutto come ferma decisione di uno stile di vita completo ed appagante.L’idea della versione cinematografica di Nomadland è di far coesistere assieme sullo schermo una parte di finzione e una parte documentaristica, tenute assieme da un potente collante: l’incanto e la compassione. Il racconto del reale si sofferma sulle storie dei veri nomadi, senza però una grande volontà indagatrice: basta blandire gli animi di conciliante commozione, sfiorare le corde della partecipazione emotiva dell’indulgente spettatore borghese che, così, si sente vicino alle storie di emarginazione, di riscatto, di presunta liberazione e di aiuto reciproco di ultrasessantenni on the road, malati terminali, individui devastati dalla solitudine, dalla povertà, dal disagio sociale a cui non resta che monologare sul senso della vita e della libertà, su misericordia e sopravvivenza.

conseguente alla Grande Depressione e la grande recessione negli anni successivi al 2008. “Essendo cresciuta in città cinesi e inglesi, sono sempre stata profondamente attratta dalla strada aperta, un’idea che trovo tipicamente americana: la continua ricerca di ciò che sta oltre l’orizzonte”, racconta la regista. Così, prendendo come riferimento narrativo il racconto d’inchiesta Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century della giornalista Jessica Bruder, il film vincitore del festival di Venezia numero 77, racconta la cultura del nomadismo, non solo come conseguenza della crisi economica ma soprattutto come ferma decisione di uno stile di vita completo ed appagante.L’idea della versione cinematografica di Nomadland è di far coesistere assieme sullo schermo una parte di finzione e una parte documentaristica, tenute assieme da un potente collante: l’incanto e la compassione. Il racconto del reale si sofferma sulle storie dei veri nomadi, senza però una grande volontà indagatrice: basta blandire gli animi di conciliante commozione, sfiorare le corde della partecipazione emotiva dell’indulgente spettatore borghese che, così, si sente vicino alle storie di emarginazione, di riscatto, di presunta liberazione e di aiuto reciproco di ultrasessantenni on the road, malati terminali, individui devastati dalla solitudine, dalla povertà, dal disagio sociale a cui non resta che monologare sul senso della vita e della libertà, su misericordia e sopravvivenza.

Non si percepisce alcun punto di scontro che vada a minare nemmeno di striscio l’assoluto incanto con il quale la regista vuole raccontare la ricerca di un ideale sfuggente che si portano dentro queste persone. Una ricerca che prende la forma solo di un’illusione: tutto il dolore, gli inconvenienti, le privazioni, le parole risicate e sofferte, non raccontano altro che una mancanza di profondità autentica, una assenza di un contraltare che metta in discussione quel modello, che altro non è che una fuga, una ribellione, un atto formale di disallineamento rispetto agli schemi che ci vengono imposti ma, di sicuro, non uno scarto ontologico rispetto alla natura della vita.“Mentre ci spostavamo per girare il film, fu un continuo andirivieni di nomadi; molti di essi conservavano rocce raccolte durante le peregrinazioni a bordo delle loro case su ruote alimentate dal sole. Dispensavano storie e saggezza davanti e dietro l’obiettivo della telecamera”. Lo sguardo ecumenico della Zhao è il balsamo per il mondo occidentale in questi tempi di pandemia: ce la faremo, c’è sempre una speranza, la soluzione è disponibile all’orizzonte, ci rialzeremo più forti di prima, anche con l’aiuto di Amazon, che con la sua benevolenza, aiuta i più bisognosi a costruire il loro desiderio di liberà, ma con l’occhio attento all’irrinunciabile consumismo. Proprio grazie al colosso del commercio on-line che Fern e i nomadi ricevono un sostentamento economico, visto che la rivendita di piccoli oggetti fuori dai loro van non garantisce un introito sufficiente.

È il trionfo della gig economy e dunque del precariato a vita, che in Nomadland rimane solo un sintomo: alla regista interessa toccare superficialmente certe questioni, accennarle per poi dedicarsi ad una dimensione più personale e intima che in fin dei conti appare non solo banale ma senza un reale appoggio verso una riflessione che motivi la sua esistenza. La quale – con un po’ di sforzo – potrebbe anche essere di natura estetica ed ispirata da una volontà di percepire quella maestosità della natura che toglie il fiato e mette in contatto l’umano con la terra e l’infinito dell’orizzonte, ma che si riduce ad essere un pittoresco ritratto di paesaggi da cartolina a cui è meglio sottrarre ogni eventuale ombra di ostilità. Una processione di panorami leziosi, di albe e tramonti ricchi di succosi contrasti arancioni, di cieli stellati, di praterie innevate, montagne e ruscelli, mare e deserto, e le strade infinite, l’immensità dello sguardo che si perde all’orizzonte; e poi il ritrovarsi attorno ad un fuoco per raccontarsi le proprie storie.Insomma tutto rimanda a una forma di nostalgia verso un immaginario iconografico, che cerca di far emergere ad ogni fotogramma i riferimenti tradizionali al western, alla migrazione, al mito della frontiera, a tutto ciò che lo stereotipo e l’orgoglio americano hanno voluto tramandare. “Fern fa parte di una tradizione americana, quella dei pionieri”, ci tiene a dire la sorella della protagonista, giusto perché non vi siano dubbi. In più, mettiamoci un’attrice che con uno schiocco di dita può far piangere anche un sasso e il cui aspetto ben di presta alla consunzione della fatica, del tempo e della intemperie e il successo è assicurato anche prima di entrare in sala, o premere play sul dispositivo di streaming.

Frances McDormand si prende carico (anche produttivamente) dell’intero film: il suo personaggio, e il suo volto scavato e pieno di rughe, sono il baricentro attorno al quale si concentra il dramma e su cui poggia la sicurezza della visione della giovane regista. Tanto che la fragilità, l’empatia, l’elaborazione del lutto espressi dalla protagonista emergono come le uniche aspettative possibili alle rovine del mondo esterno. Che, nel caso di Fern, è collocato nel complesso industriale fantasma di Empire, in Nevada, un luogo di macerie affettive, di lamiere e di acciaio, dove lei ha una casa che decide volontariamente di abbandonare, come un peso di cui liberarsi, dopo la morte del marito. “I’m not homeless, I’m just houseless”, ci tiene a precisare. E il concetto di casa, di fissa dimora, di come sia possibile rinunciare a quest’ultima e cosa voglia dire percepire un ambiente come qualcosa di personale, attraverso gli affetti e liberandosi delle cose materiali, sembrano tutti possibili temi concreti, ma solo di facciata, pieni di fascino per coloro che sanno bene che non potrebbero mai rinunciare al loro stile di vita. Esattamente come andare a vedere quanto sono variegati gli animali rinchiusi nelle gabbie di uno zoo. E’ questa la vera operazione documentaristica di Nomadland, con le vere testimonianze dei nomadi americani, chiamati a interpretare loro stessi, e incorniciati dalla lirica pomposa di Ludovico Einaudi, che ci mette tutto il suo estro per assecondare e corroborare con le sue note le afflizioni di questi personaggi. “Qui siamo nel West, dove se la leggenda diventa realtà, vince la leggenda”, si diceva ne L’uomo che uccise Liberty Vallance. Il percorso dei nomadi è, giustamente, senza meta; peccato lo sia anche il racconto di questo film, né realtà, né leggenda.

Alessandro Tognolo – MCmagazine 60