Sumurun

Germania 1920 (90′)

Per via di quel gusto per la malizia fine ed elegante che innerva l’intera sua opera americana, François Truffaut ebbe a dire di Ernst Lubitsch che era un principe del cinema e, pensando a quegli interni altoborghesi, quelle schermaglie incravattate, quelle arguzie in punta di penna sempre a un passo da un cinismo mai crudele, non si può che convenire. Le esigenze del pubblico d’oltreoceano e i suoi insistiti perbenismi portarono il tedesco Lubitsch ad affinare in America le sottigliezze della propria tecnica cinematografica sino a raggiungere una grazia nella messa in scena senza precedenti. E, sebbene l’apice della sua opera vada ricercato nella seconda e ultima parte di carriera – con, tra gli altri, titoli quali Il ventaglio di Lady Windermere (1927), Mancia competente (1932), Partita a quattro (1933), Scrivimi fermo posta (1940), Vogliamo vivere (1942) e Il cielo può attendere (1943) – non mancano gioielli inusitati fra le prime prove di ispirazione tedesca, ove, lavorando in un contesto assai più incline alle sperimentazioni e a un gusto eccentrico di quanto non fossero gli Stati Uniti, poté dare libero sfogo alla propria inarrestabile fantasia, concependo, tra le altre, l’idea di un nobile disposto, pur di allontanare le ostinate pretendenti, a sposare un automa dai lineamenti muliebri e di una fanciulla pronta a fingersi marionetta per sedurlo. .

Per via di quel gusto per la malizia fine ed elegante che innerva l’intera sua opera americana, François Truffaut ebbe a dire di Ernst Lubitsch che era un principe del cinema e, pensando a quegli interni altoborghesi, quelle schermaglie incravattate, quelle arguzie in punta di penna sempre a un passo da un cinismo mai crudele, non si può che convenire. Le esigenze del pubblico d’oltreoceano e i suoi insistiti perbenismi portarono il tedesco Lubitsch ad affinare in America le sottigliezze della propria tecnica cinematografica sino a raggiungere una grazia nella messa in scena senza precedenti. E, sebbene l’apice della sua opera vada ricercato nella seconda e ultima parte di carriera – con, tra gli altri, titoli quali Il ventaglio di Lady Windermere (1927), Mancia competente (1932), Partita a quattro (1933), Scrivimi fermo posta (1940), Vogliamo vivere (1942) e Il cielo può attendere (1943) – non mancano gioielli inusitati fra le prime prove di ispirazione tedesca, ove, lavorando in un contesto assai più incline alle sperimentazioni e a un gusto eccentrico di quanto non fossero gli Stati Uniti, poté dare libero sfogo alla propria inarrestabile fantasia, concependo, tra le altre, l’idea di un nobile disposto, pur di allontanare le ostinate pretendenti, a sposare un automa dai lineamenti muliebri e di una fanciulla pronta a fingersi marionetta per sedurlo. .

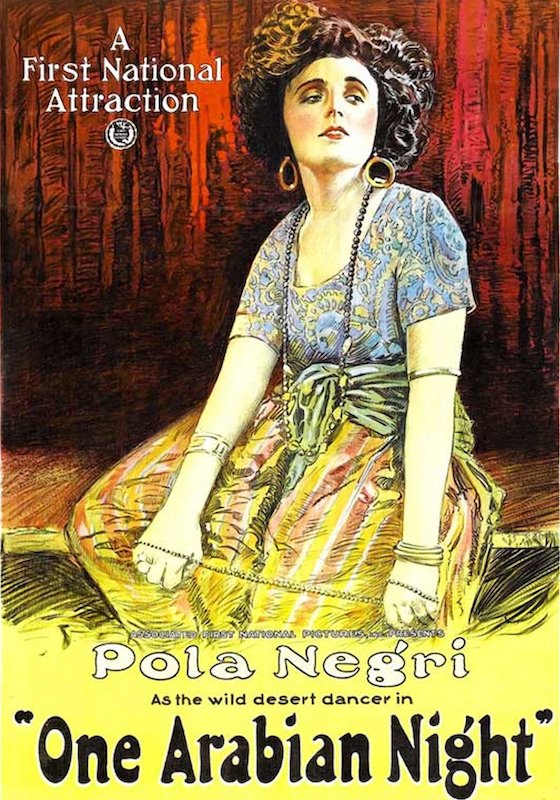

Si tratta del celebre La bambola di carne (1919), al quale fece seguito, dopo un paio di adattamenti shakespeariani, l’ottimo Sumurum (1920), spassoso cine-arabesco adattato da una pantomima di Friederich Freska. Già portata al cinema nel 1910 da Max Reinhardt in una forma ancora troppo debitrice di stilemi teatrali, l’operetta narra di uno sceicco che scopre come la bella Sumurum, la favorita del suo harem, sia innamorata di un mercante di stoffe. A distrarre il regnante dalle ire d’amore interviene una sensuale danzatrice – giunta in città con una compagnia itinerante – che, desiderosa di migliorare la propria condizione conquistando un posto di rilievo nel gineceo del sovrano, non mancherà di sedurre e allontanare svariati uomini per i suoi scopi.

In questa novella arabeggiante, composta sullo schema delle Mille e una notte, è anzitutto importante notare cosa manca (beninteso, rispetto alla corta, ma già all’epoca variegata, filmografia che, in occidente, mimava sognanti atmosfere orientali): via i tappeti volanti, via gli incantesimi, via quella preminenza di ninnoli e scenografie oleografiche che ingombravano gli ambienti sullo stile delle cineserie di Georges Méliès. Accontentandosi di qualche finestra ad arco trilobato a suggerire una provenienza mediorientale e di un certo sfoggio di drappi e tappeti, Lubitsch non manca di esibire senza infingimenti il vero argomento dell’opera: il carosello del sesso e delle schermaglie amorose, fatto di malizie, sotterfugi, tradimenti e incontri clandestini. Tutti i personaggi – dal figlio del sultano al giovane mercante, dalla orgogliosa concubina alla danzatrice disinibita, dal medesimo sultano al buffone gobbo – sono intimamente frustrati da un desiderio inappagato e, pur singolarmente amati da qualcuno, fremono di passione per chi non li ama di rimando. Complicando l’esemplare canovaccio della ragazza-che-incontra-un-ragazzo, Lubitsch imbastisce una giostra di vicissitudini a tema erotico-sentimentale, che investe due donne – più le fanciulle dell’harem, coro della vicenda e spesso in primo piano – e cinque uomini in varie combinazioni. Il fatto che all’origine della storia vi sia una pantomima ha di certo semplificato il lavoro di adattamento in chiave cinematografica, così come l’origine in qualche modo tradizionale dei caratteri che vi aderiscono. Si vedano i personaggi del gobbo – parte che Lubitsch ritagliò accuratamente per sé – e della danzatrice, chiare reminiscenze di Pierrot e Colombina, ma è in generale l’intera commedia dell’arte, filtrata dalla tradizione shakespeariana, a costituire il fondamento di questo dramma farsesco, i cui momenti migliori rimangono quelli più inclini alla risata, che sia per una gag modellata sulle forme dello slapstick o per via di un più usuale equivoco, che ingenera una catena di divertite assurdità – su tutte, il gobbo che ingerisce un farmaco per fingersi morto e il cui corpo viene per errore trafugato da due inconsapevoli ladruncoli.

Pur lontana dalla verve delle sue opere maggiori e, come visto, narrativamente più adagiata su invenzioni tradizionali, Sumurum rimane un’opera memorabile per la gestione degli spazi e il ritmo forsennato di un montaggio che non concede un attimo di pausa. Prima di Ejzenstein, Lubitsch ha già chiaro come suggerire la concitazione di una folla in subbuglio alternando totali e primi piani, lavorando sulla direzione del movimento e del gesto all’interno dell’inquadratura. Si stenta a immaginare la forza che queste immagini dovevano avere su un pubblico abituato a lunghe riprese e un numero mediamente esiguo di punti di vista. I dialoghi risolti in campo/controcampo, ponendo lo spettatore al centro della scena, sono l’ulteriore esempio dello slancio verso la modernità che accompagnava il lavoro di Lubitsch in quegli anni. Guardando capolavori quali Il gabinetto del dr. Caligari e Destino, che si andavano, nel mentre, realizzando verrebbe da credere che i loro autori fossero più di qualche passo avanti tutti gli altri. Durante la visione di Sumurun si ha talvolta l’impressione che Lubitsch fosse già un po’ oltre.

Matteo Pernini – MCmagazine 66