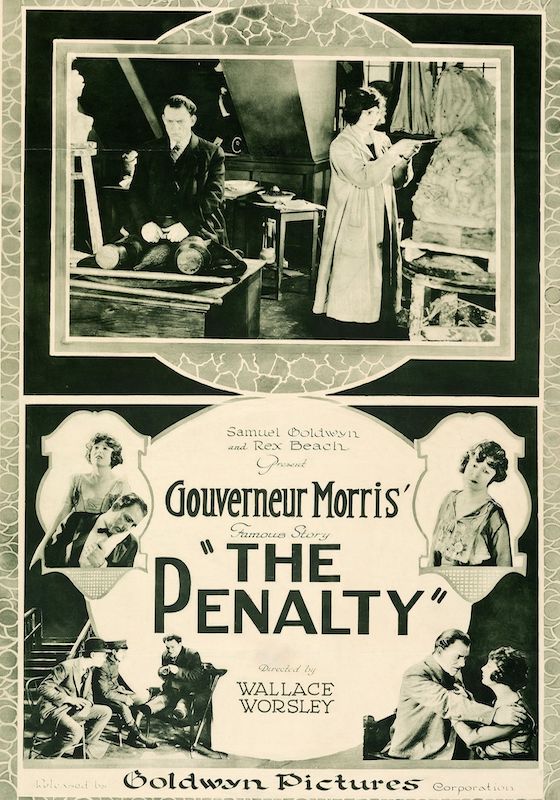

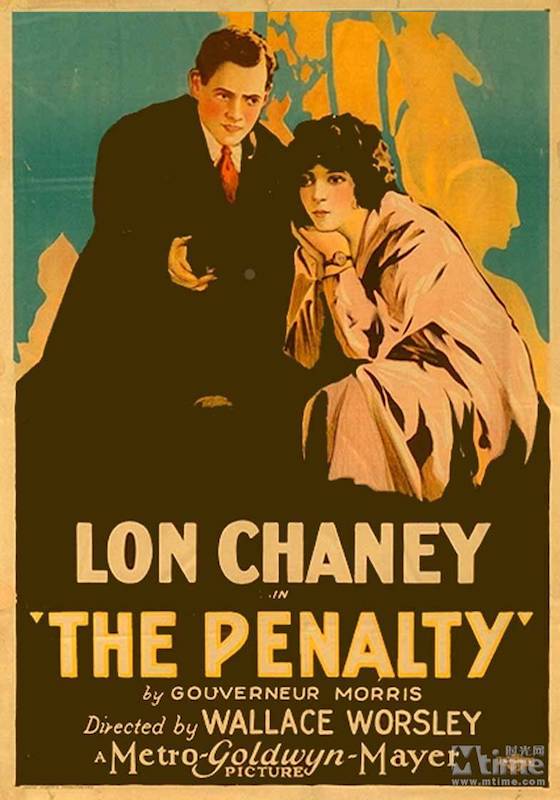

USA 1920 (82′)

Mentre in Europa si cominciavano a disegnare i contorni sghembi delle scenografie di tanto cinema espressionista e, più in generale, la neonata cinematografia finiva ibridata con le avanguardie del tempo e declinata in uno svariato numero di ismi (cinema dadaista, surrealista, futurista, formalista, e via di seguito), ai colleghi statunitensi premevano anzitutto le esigenze dello spettacolo, il piacere di narrare storie scorrevoli e appassionanti, restituite sul grande schermo nei termini di una grammatica cinematografica quanto più chiara e coinvolgente possibile.

Wallace Worsley, al quale dobbiamo alcuni tra i maggiori successi di pubblico dell’epoca, dirige con sguardo limpido e mano sicura questo The Penalty, coadiuvato dall’incomparabile abilità di un Lon Chaney in stato di grazia..

Mentre in Europa si cominciavano a disegnare i contorni sghembi delle scenografie di tanto cinema espressionista e, più in generale, la neonata cinematografia finiva ibridata con le avanguardie del tempo e declinata in uno svariato numero di ismi (cinema dadaista, surrealista, futurista, formalista, e via di seguito), ai colleghi statunitensi premevano anzitutto le esigenze dello spettacolo, il piacere di narrare storie scorrevoli e appassionanti, restituite sul grande schermo nei termini di una grammatica cinematografica quanto più chiara e coinvolgente possibile.

Wallace Worsley, al quale dobbiamo alcuni tra i maggiori successi di pubblico dell’epoca, dirige con sguardo limpido e mano sicura questo The Penalty, coadiuvato dall’incomparabile abilità di un Lon Chaney in stato di grazia..

Reduce dal successo de L’uomo del miracolo (The Miracle Man, 1919), in cui interpretava il ruolo di un contorsionista fraudolento – parte secondaria, a ben vedere, nell’economia del film, ma destinata a imprimersi nella memoria spettatoriale – Chaney è promosso primattore nella pellicola di Worsley, ove impersona un uomo consumato dal rancore per essere stato privato in gioventù di entrambe le gambe a causa di un errore medico, poi messo a tacere. Mentre il pover’uomo, reietto della società, sfoga la sua acredine ponendosi a capo di una banda di briganti e anarchici, il sentimento ineludibile di una sacra vendetta cresce in lui sino a prendere forma nel piano di concupire la figlia del chirurgo che lo amputò – nel frattempo divenuto medico di chiara fama – e farsi reimpiantare dal medesimo le gambe strappate al borioso fidanzato della fanciulla.

Sebbene lo svolgimento sia tipico di quel genere che già allora era denominato dark melodrama, la presenza di un Chaney mefistofelico e tormentato sposta il film verso una dimensione inquietante e finanche orrorifica. Nel gesto di rifiutare trucchi scenici e lasciarsi legare le gambe con solidissime cinghie di cuoio per fingere la menomazione – dolorosissimo stratagemma, che gli consentiva di girare solo pochi minuti alla volta per non compromettere la muscolatura – si rivela la natura del metodo attoriale di Lon Chaney. Con lui si assiste, sul set, allo spettacolo del corpo che s’imbriglia, si disfa, si scompone, si trascina nel modo più masochistico possibile. Non v’è, in questa scelta, alcun cedimento a uno spettacolo baracconesco, alcun “fregolismo applicato all’orrore e al bizzarro”, come scrive Enrico Ghezzi ne Il trucco e il corpo*, quanto piuttosto l’esigenza di farsi primariamente corpo attoriale, di divenire quel corpo che si muove sullo schermo, anziché semplicemente prestargli le sue fattezze. Come altri attori si cambiano gli abiti o il trucco, Chaney si cambia il corpo, quasi necessitasse dell’occhio della macchina da presa per darsi al mondo. Chi egli sia oltre i riflettori del set non è dato saperlo, potrebbe essere chiunque e qualunque cosa, da cui la celebre, riuscitissima battuta “non schiacciare quel ragno, potrebbe essere Lon Chaney!”.

Con gli arti inferiori poggiati su due secchi di legno, Chaney arranca nel violento mondo inscenato da Worsley, trascinandosi per mezzo di corde e stampelle, accrescendo, nella (reale) fatica di questi gesti quotidiani, la dimensione di malinconico orrore che promana dal suo satanico personaggio.

In una delle migliori scene del film il malvagio Chaney è al pianoforte. Ai suoi piedi, intenta a premere per lui i pedali dello strumento (invenzione sublime, tutta giocata tra sull’ambiguità tra gesto affettuoso e violenta prevaricazione), vi è Rose, poliziotta infiltrata – personaggio disinibito e assai moderno, come spesso se ne trovano nei film dell’epoca, non ancora insidiate dal codice Hays – che si è frattanto innamorata del criminale. Egli ha scoperto l’inganno e si prepara a ucciderla. Suona più intensamente, battendo sui tasti una musica che non possiamo udire, eppure sembra arrivare a noi in tutta la sua furia. Con sguardo demoniaco rivela alla ragazza che, assieme, stanno suonando una marcia funebre. Sappiamo che sarebbe capace di farle dal male, perché già in precedenza lo abbiamo visto aggredire alcune donne. Mentre il crescendo avanza vediamo le passioni agitarsi sul volto solcato di Chaney, finché all’erompere di una gestualità sadica e maligna fa seguito una progressiva calma e una confusione, quasi un rimorso, sembrano afferrare la sua fisionomia. D’un tratto, egli è di nuovo quieto, solo, come torturato da una tremenda malinconia.

A fronte di tanti meriti, spiace che il finale – anche ciò assai tipico di certi vezzi del tempo – ricomponga le ambiguità dell’intreccio in un coup de théâtre abbastanza incredibile, che, pur non nuocendo troppo al film, lo priva di quella carica eversiva che si era respirata sino a quel momento e che, forse, un regista come Tod Browning – futuro autore di Freaks (1932) – non avrebbe mancato di portare al parossismo. Ma, in fondo, sarebbe stato un altro film.

- In E. Ghezzi, paura e desiderio, cose (mai) viste, Bompiani, 1995, p. 55

Matteo Pernini – MCmagazine 64