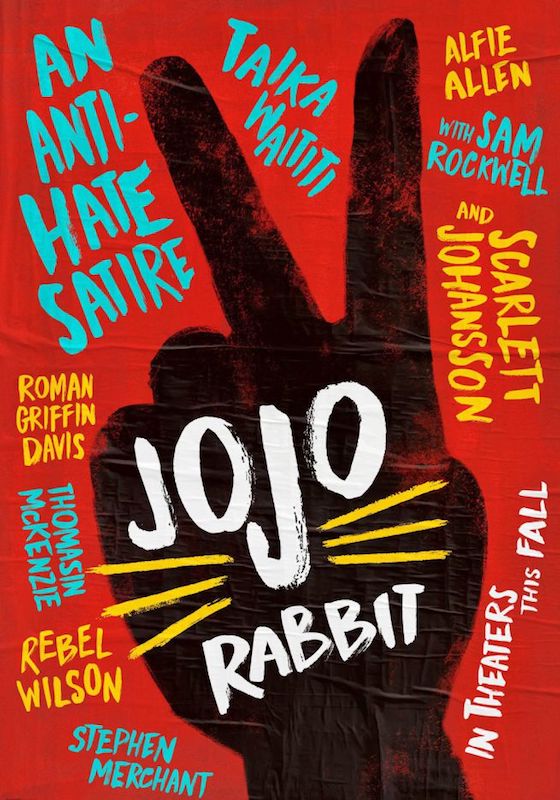

Nella Germania del 1945, Johannes Betzler detto “Jojo” ha dieci anni ed è un fanatico nazista, al punto di avere come amico immaginario e consigliere Adolf Hitler (!). Le sue convinzioni gradualmente muteranno quando scopre che la madre, attiva nella resistenza, nasconde in casa Elsa, una ragazza ebrea che ama il disegno e le poesie di Rilke. Una fiaba per l’infanzia (ma non solo) in cui la vicenda tragica dell’Olocausto viene riletta con piglio solare e divertito, tra parodia a dramma.

USA/Nuova Zelanda/Rep.Ceca (108′)

OSCAR: miglior sceneggiatura non originale

Nel giudicare un film come Jojo Rabbit c’è il pericolo di un duplice fraintendimento di fondo. C’è, da un lato, il rischio di lasciare troppa voce alle proprie aspettative e a quello che avremmo voluto vedere e che, almeno in parte, ci è stato suggerito, non intercettando così quello che il film vuole davvero essere e il tipo di pubblico a cui è principalmente rivolto. La conseguenza può essere quindi quella di alzare troppo le sopracciglia. Il secondo rischio è opposto; capire troppo le finalità e “l’audience” del film e, di conseguenza, sorvolare per l’eccessivo entusiasmo su tutto quello che stona e non funziona, a partire, per esempio, dal fatto che Waititi ha abbastanza evidentemente tirato il sasso nello stagno e poi nascosto la mano. Il sasso in questione è quello della commedia – paradossale, nera, ridicola, feroce che sia – che, con cattiveria o con paradosso, mettesse alla berlina le storture della storia e dei fanatismi, lavorando sulle capacità, anche all’apparenza sgradevoli, di scavo e di ribaltamento provocatorio che favorisce il senso critico del comico. Un’operazione che, per intenderci con esempi riconoscibili e rimanendo nel campo del nazismo, avrebbe fatto entrare Jojo Rabbit nella variegata famiglia composta da film come Per favore, non toccate le vecchiette di Mel Brooks (e relativo remake) o, in chiave diversa, altrettanto feroce ma decisamente più disillusa e amara, Train de vie di Radu Mihãileanu, o ancora la beffarda vittoria del cinema sulla storia raccontata da Quentin Tarantino in Bastardi senza gloria. Insomma, per dirla banalmente, le aspettative che forse sono state alla base di commenti e giudizi eccessivamente severi erano quelle di una commedia più rivolta agli adulti che ai bambini, che in qualche modo desse per scontata la consapevolezza dell’orrore raccontato e che, sulla base di questa consapevolezza, facesse agire il potere del comico di mettere alla berlina, senza necessità, per così dire, esplicitamente “educative” ed “edificanti”.

Jojo Rabbit invece, sempre più chiaramente man mano che scorre, si mostra come un coming of age dal retrogusto di gentile racconto morale rivolto ai ragazzi. Il pubblico di riferimento è quindi quello dei coetanei del giovane fanatico e imbranato protagonista, personaggio che nella sua imitazione, voluta tanto quanto imposta dal contesto politico e famigliare, di comportamenti e pensieri dei grandi – a partire proprio dalla fede cieca verso il nazismo – ricorda quei “bambini adulti” che popolano il cinema di Wes Anderson, il riferimento forse da cui Watiti maggiormente pesca; è più o meno vagamente wesandersoniana l’atmosfera artificiosa e lievemente irreale di fondo, la centralità dell’attività artistica come via di fuga – Il ballo, citato prima dalla madre interpretata da Scarlett Johansson e poi esploso nel finale – e la composizione geometrica e “colorata” di sequenze quali il primo raduno della gioventù hitleriana, dove riecheggia il campo kaki scout di Moonrise Kingdom. In questo racconto esemplare e morale, la comicità, depotenziata e innocua – tolti qualche momento e qualche battuta in cui le unghie diventano affilate -, è in qualche modo asservita alle finalità edificanti. In parte è uno strumento che rende il crescente spaesamento interiore di Jojo e l’altrettanto crescente difficoltà di trovare nella realtà la giustezza e l’efficacia delle sue convinzioni, ma soprattutto pare essere il mezzo con cui il film evita i didascalismi, gli eccessi zuccherini, la lacrima quasi imposta e quel certo accentuato patetismo di fondo di operazioni simili che guardano e raccontano la Shoah con gli occhi all’altezza ragazzo (da, per dire, Un sacchetto di biglie di Christian Duguay a Il bambino dal pigiama a righe di Mark Herman). In qualche modo, anche il comico quindi contribuisce alle finalità educative, di solleticamento e risveglio della memoria e della conoscenza storica, di un film che, da questo punto di vista, fa assolutamente il suo mestiere, anche evitando eccessi retorici e didascalici. (…)

Tra i momenti più centrati, e anche tra i meno timidi del film, c’è la visione della disperata battaglia conclusiva – la capitolazione -, all’insegna proprio di quel senso del ridicolo anche “cattivo” e di quel paradosso nato dal fatto che il ragazzino definitivamente prende consapevolezza della realtà delle cose e del nazismo. C’è poi la danza finale, al ritmo della versione tedesca di Heroes di David Bowie; il momento più tenero, dolce, liberatorio, divertito ed emotivamente d’impatto e in cui emerge una sensazione di disincantata speranza. È forse una chiusa che, da sola, può valere il film…

Edoardo Peretti – spietati.it