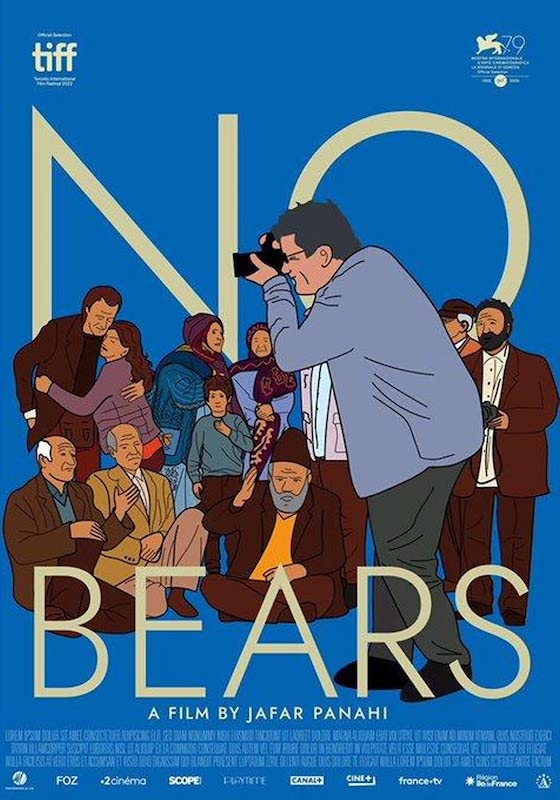

Due storie d’amore parallele in cui gli amanti vengono osteggiati dalle forze della superstizione, dalle meccaniche del potere e da ostacoli nascosti e inevitabili. Un film dentro il film, fatto di riprese impossibili, di prigioni materiali e immagini in libertà. Straordinario anche quando si aggroviglia.

Khers Nist – No Bears

Iran 2022 (106′)

Ve 79: Premio speciale della giuria

![]()

![]()

VENEZIA – Non La proiezione del nuovo film di Jafar Panahi alla Settantanovesima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia è accompagnata per l’ennesima volta da una poltroncina vuota, quella del regista, che – già da lungo tempo incorso nell’interdizione dalla pratica filmica per decisione delle autorità iraniane – nel luglio di quest’anno è stato dalle stesse posto in stato di fermo e iniquamente condannato (senza processo) a sei anni di reclusione per aver partecipato alle manifestazioni contro l’arresto dei due colleghi cineasti Mohammad Rasoulof e Mostafa Aleahmad.

VENEZIA – Non La proiezione del nuovo film di Jafar Panahi alla Settantanovesima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia è accompagnata per l’ennesima volta da una poltroncina vuota, quella del regista, che – già da lungo tempo incorso nell’interdizione dalla pratica filmica per decisione delle autorità iraniane – nel luglio di quest’anno è stato dalle stesse posto in stato di fermo e iniquamente condannato (senza processo) a sei anni di reclusione per aver partecipato alle manifestazioni contro l’arresto dei due colleghi cineasti Mohammad Rasoulof e Mostafa Aleahmad.

L’occasione della prima veneziana si configura, dunque, come la celebrazione di una pratica filmica divenuta ormai un atto di resistenza, l’ennesimo per Panahi, che, contravvenendo ai divieti del regime, ha realizzato il film in assoluta segretezza per poi recapitarlo clandestinamente oltreconfine, una prassi che ricalca quella di tutti i suoi ultimi lavori, a partire dal paradigmatico – sin dal titolo – This is not a Film (2011), pervenuto al direttore del Festival di Cannes per mezzo di una chiavetta usb celata, con gesto cinematografico al tempo stesso ironico e sublime, in una torta. Da qui l’antipatico dubbio che si insinua ogniqualvolta un’opera di Panahi viene insignita di un qualche prestigioso premio: se sia esso dato al cineasta o all’uomo della resistenza. Se, in altre parole, vi siano nelle recenti opere del regista sufficienti meriti cinematografici o se, invece, questi non vengano coscientemente ignorati in virtù di un plauso eminentemente politico. Gli orsi non esistono viene a fugare ogni ipotesi di un premio diplomatico: nei 107 minuti di questo film piccolo nella produzione, ma altissimo nella messa in scena, Panahi realizza un’opera di grande tensione emotiva e intellettuale, in cui viene a compimento quell’intrico finissimo di cinema del reale, verità del cinema, sguardo morale e indagine socio-culturale che il regista ha faticosamente inseguito negli ultimi lavori.

Come nel precedente Tre volti, premiato a Cannes per la sceneggiatura, lo studio di Panahi prende le mosse da una riflessione sulla verità dell’immagine cinematografica: là innescata dal video del presunto suicidio di un’aspirante attrice iraniana frustrata nelle sue ambizioni e recapitato alla star del cinema Benhaz Jafari nel ruolo di se stessa, qui dal film nel film che Panahi sta girando con protagonisti due intellettuali dissidenti che interpretano, a mezzo tra finzione e documentario, i loro tentativi di organizzare una fuga verso l’Europa con documenti falsi. La prima inquadratura del film ce li mostra in occasione di un rendez-vous all’esterno della tavola calda dove lavora la ragazza. Lui non ha ancora trovato i documenti per sé e insiste affinché lei intanto lasci il paese, ma la donna non intende sentire ragioni. Ne nasce un litigio, interrotto da una inattesa voce esterna che chiama il cut. A quel punto l’inquadratura si allarga e scopriamo di aver osservato quella che ci era parsa essere la storia de Gli orsi non esistono dallo schermo di Panahi, che sta seguendo a distanza le riprese del suo nuovo film da un remoto villaggio al confine con la Turchia. Non potendo né lasciare il paese, né, di fatto, girare film, il regista è costretto a coordinare clandestinamente gli sforzi della troupe in terra turca, affidandosi a una webcam, una videochiamata e un segnale di rete a dir poco intermittente. Da qui l’opera parrebbe configurarsi sin dal principio come un documentario sul suo stesso farsi, una sorta di ironico making-of autoriferito, nella ormai consueta tradizione della nouvelle vague iraniana. Tuttavia l’intelligenza di Panahi spinge il film ben oltre il suo abbrivio e si apre al racconto della comunità rurale, assai chiusa e dalle rigide tradizioni, di cui il regista è ospite e in cui si muove a tentoni, come in sordina, consapevole di quanto i paesani siano sospettosi nei suoi confronti. Il viaggio da Teheran al paesino di frontiera è, come già in Tre volti, l’occasione per inoltrarsi nella cultura di una regione liminare, in cui non solo il paesaggio e le abitazioni e i caratteri, ma perfino la lingua, nelle sue mescolanze dialettali, si fa impervia.

È in questo contesto che si sviluppa una ulteriore sottotrama, in cui a Panahi, che durante una pausa forzata dalle riprese bighellona nei dintorni di casa con la macchina fotografica immortalando alcuni momenti quotidiani, viene formalmente richiesto di consegnare alle autorità del paesino una presunta fotografia che ritrarrebbe la promessa sposa di un abitante del villaggio in atteggiamenti intimi con un altro uomo. Senza quella immagine a fungere da prova rischia di scorrere del sangue. Esiste davvero la foto? Non è un filo di riluttanza quella che ci sembra di scoprire nelle negazioni del regista, che ne certifica l’inesistenza? Di nuovo, è all’immagine che viene dato il compito di testimoniare i fatti, di sancire finanche la verità giudiziaria. La medesima immagine che, per il suo portato di finzione, di messa in scena, di prospettiva relativa all’occhio di chi guarda, mette radicalmente in crisi il rapporto tra i due interpreti del film che Panahi va girando, pregiudicando le loro stesse ambizioni libertarie.

Gli orsi non esistono è un film che tiene assieme questi e molti altri sviluppi, a cominciare dal pericoloso interesse delle autorità di Teheran per i sospetti movimenti del regista, riuscendo altresì a organizzare tanto materiale in un discorso assolutamente compatto, che gravita attorno a quell’unico centro che è la necessità di continuare a filmare, per capire, per pensare, per vedere davvero le cose. E in questo l’occhio di Panahi non ha perso un’oncia della sua potenza e capacità di sintesi, realizzando quadri di grande equilibrio formale, in cui la realtà si dà con la semplicità e la naturalezza di ciò che semplicemente è. Un modo, il suo, di prendere di petto il cinema e il mondo che non è, come si è talvolta detto, la forzata conseguenza di un lavoro necessariamente clandestino, ma una scelta di campo. Una scelta estetica e politica, nel momento in cui “produrre” un film significa automaticamente “produrre” la propria vita.

Matteo Pernini – mcmagazine.it