Giordania, oggi. Dopo la morte di suo marito, Nawal, 30 anni, si scontra con le patriarcali leggi del suo paese e deve lottare per ottenere l’eredità che le spetta e proteggere la propria casa e il destino della sua bambina.

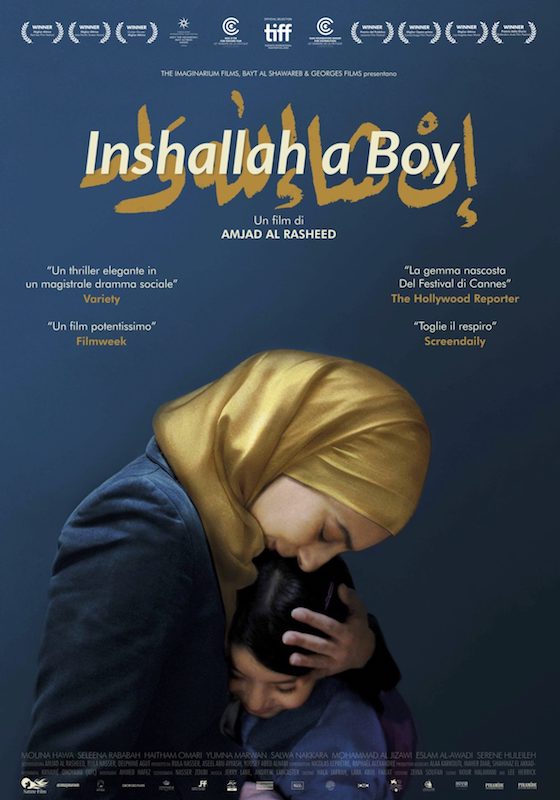

Inshallah Walad

Giordania/Francia /Arabia Saudita/Qatar 2023 (116′)

Opera prima di Amjad Al Rasheed (che ha scritto insieme a Delphine Agut e Rula Nasser), primo film della Giordania al Festival di Cannes nella 62a Semaine de la Critique, la storia del bellissimo Inshallah a Boy è ispirata a un parente molto stretto del regista, che ha vissuto lo stesso dramma. Secondo le leggi giordane, guidate dalla giurisprudenza islamica della Sharia, se una moglie non ha un figlio maschio, e il marito muore, la famiglia di quest’ultimo ha diritto a una quota dell’eredità. Succede così Nawal (Mouna Hawa), che una mattina si sveglia e il marito non c’è più. Restano solo lei e la figlioletta Nora (Selena Rababah). Nawal non ha tempo di vivere il suo dolore, non ha tempo per piangere: non solo viene a scoprire cose sul marito che non sapeva, ma viene trascinata in tribunale da suo cognato, Rifqi (Haitham Omari). Perché non le portino via la casa, e di conseguenza la custodia della figlia, Nawal, che lavora come badante dall’altra parte della città, disperata finge di essere incinta per avere 9 mesi a disposizione per risolvere i molteplici guai. Al-Rasheed ha dichiarato di aver parlato con molte donne, e di aver trovato un filo conduttore che le collega tutte le loro paure: “Tutte sentivano di essere l’anello più debole e che, in fin dei conti, la legge semplicemente non le supporta”. Ha voluto realizzare questo film per “spingere le persone a pensare e ripensare a ciò che è stato normalizzato per così tanti anni”. Inshallah a Boy inizia come la storia di una giovane donna determinata a combattere per la figlia e per se stessa. Minuto dopo minuto, la sceneggiatura incredibilmente semplice nella sua emotività, eppure potente nel coinvolgere lo spettatore che si ritrova impotente e senza parole, rivela una serie di informazioni dando al dramma in atto la tensione di un thriller dove la protagonista si trova strangolata dai legami famigliari. Intorno alla protagonista ruotano altre donne, e altre situazioni di diseguaglianza. Nawal diventa il simbolo di una lotta affinché le generazioni future (e qui subentra il pensiero del regista) ereditino l’uguaglianza.

Irene Falcone – nonsolocinema.com

Con le rivolte dello scorso anno guidate dalle donne contro la “polizia morale” in Iran e la lenta liberalizzazione dei generi in Arabia Saudita, sta emergendo una nuova attenzione e solidarietà globale verso i diritti delle donne nei Paesi arabi. È in questo preciso contesto che verrà accolto il primo lungometraggio di Amjad Al Rasheed, Inshallah a Boy – il primo film giordano in assoluto ad essere presentato a Cannes – che però è abbastanza pragmatico da filtrare questi disordini attuali in una narrazione di suspense con il tempo che scorre, imperniata sul dramma teso delle deposizioni in tribunale e delle bugie tattiche. La realtà giuridica interna che spinge Inshallah a Boy è il fatto che la proprietà è un dominio esclusivamente maschile, con numerose restrizioni che impediscono alle donne di avere diritti ereditari. Nawal (l’attrice palestinese Mouna Hawa), una badante anziana rimasta vedova di recente, inizia il film rischiando di perdere la sua casa a favore della famiglia del marito defunto, con il cognato Rifqi (Hitham Omari), ingannevolmente mite, che la costringe a cedere la proprietà. Oltre allo status ambiguo del suo atto di proprietà originale, il fatto che l’unico figlio sia Nora (Celina Rabab’a), una figlia piuttosto che un figlio, invalida ulteriormente la sua pretesa di mantenere la proprietà. Mentre casi simili in Giordania possono eludere queste gravi circostanze (e in effetti la famiglia di Al Rasheed che ha ispirato la storia ha evitato il peggio), questa legge è aggravata dalla “legge di Murphy” del film stesso: Nawal deve passare attraverso varie trappole esplosive della trama che rendono gli eventi meno plausibili e più simili a un “film”, costringendo il pubblico a seguire la vicenda. Il film evoca con forza un paragone lusinghiero con le opere iraniane di Asghar Farhadi, in particolare Una separazione e Il cliente: un resoconto dall’alto in basso di una società repressiva e carica di antagonismo di classe, il tutto reso ancora più piccante dal fatto che la ricca famiglia per cui Nawal lavora è cristiana. Affascinante la contrapposizione di una famiglia matriarcale, composta da Colette (Siranoush Sultanian), affetta da demenza e affidata a Nawal, dalla figlia Souad (Salwa Nakkara) e dalla nipote Lauren (Yumna Marwan), più libera. Gli atteggiamenti contrastanti nei confronti della maternità e del dovere materno tra Lauren e Nawal, e l’interesse romantico troppo insistente del fisioterapista di Colette, Hassan (Eslam Al-Awadi), nei confronti di Nawal, forniscono ad Al Rasheed ulteriori spunti narrativi per arricchire la sua tesi centrale…

David Katz – cineuropa.org

…L’attenzione del regista è sempre posizionata sull’impossibilità per le donne di scegliere in autonomia, sul loro corpo e sul loro destino, e sui terribili condizionamenti sociali cui debbono soggiacere. Il tempo passa ed è sempre più difficile sostenere la menzogna della gravidanza: come farà Nawal ad uscire dall’impasse, ad assicurarsi la sua legittima eredità e a proteggere il futuro di sua figlia? Servirà un deus ex-machina: nei film si può inventare una soluzione che risolva le cose ma nella vita reale non sempre è possibile. Il film è costruito intorno alla prigione sociale che avviluppa le donne come Nawal in alcuni Paesi, e le costringe a risposarsi rapidamente o a perdere tutto, l’onore, la casa, i figli: tanto peggio se una vedova (come capita un giorno alla protagonista) viene accompagnata a casa da un uomo (anche solo un conoscente o un collega di lavoro): tale ‘comportamento improprio’ può dar adito anche alla perdita dei figli per indegnità. “La legge sull’eredità di cui parlo nel film esiste in Giordania – racconta Amjad Al Rasheed – e nella maggior parte dei paesi arabi, e viene applicato ancora oggi: se una donna perde il marito e non ha figli, allora parte dell’eredità va alla sua famiglia adottiva. La storia del film, infatti, è stata fortemente ispirata a quella di una componente della mia famiglia che si è trovata in una situazione simile. Ma per me, il film non riguarda solo la società giordana: si interessa alle disuguaglianze e alle violenze subite dalle donne nel mondo. Oggi ho evidenziato questa legge, ma potrei fare un film in Europa dove parlerò della disparità salariale. Su scala globale, esistono molte leggi e regole per far sentire le donne inferiori, ed è questa ingiustizia che voglio sottolineare. Nel film volevo sollevare questioni morali. Come intorno a questa legge: se anche abbiamo il diritto di prendere parte dell’eredità, dobbiamo farlo? Per me è una domanda più grande del film stesso che spero accompagni gli spettatori non appena escono dalla sala. So che il personaggio di Nawal sarà sicuramente giudicato duramente, soprattutto nel mio paese, ma vorrei, durante il lungometraggio, provare a metterci nei suoi panni.” Il personaggio di Nawal, con la sua intelligenza, dignità e forza d’animo rappresenta anche la speranza e la ribellione pacifica verso un sistema ingiusto e patriarcale, che sottomette le donne escludendole dal circuito economico-produttivo, e le schiaccia in una situazione di povertà morale e materiale, affinché dipendano in tutto dall’uomo e non possiedano nulla. C’è da sperare in Dio, sembra concludere il regista con una nota di tragica ironia che emerge dal titolo del film, che i nascituri siano soprattutto maschi, per evitare traversie tanto dolorose quanto ingiuste a tutte le donne, madri, bambine, vedove. Ma in realtà l’intento è di forte denuncia a sostegno delle donne.

“L’idea principale del film era quella di parlare di una donna che rifiuta una situazione considerata normale nel luogo dove vive – prosegue il regista – Nawal, la protagonista è una sopravvissuta. Scopre di non aver paura di affrontare una situazione alla quale non era preparata e di saper dire di no. In gran parte il personaggio è ispirato a mia madre: ho prestato a Nawal la sua forza e le sue qualità che la rendono così speciale. Ma il personaggio è ispirato anche a donne che ho incontrato attraverso il mio lavoro, Realizzando alcuni video istituzionali, per ONG e organizzazioni in Giordania, che volevano evidenziare alcuni profili di donne giordane, che avevano qualcosa in comune: quasi tutte sono state vittime di abusi da parte di figure maschili del loro entourage, ma hanno anche avuto la forza di dire di no e dimostrare di poter fare altrettanto o anche meglio degli uomini, a patto che venisse data loro una possibilità. Non volevo giudicare i miei personaggi, so che nessuno è puramente cattivo o buono: sono tutti umani sopra ogni altra cosa e molto dipende dalle circostanze, dal loro grado di esposizione a certi condizionamenti e dalla loro educazione.”

Elisabetta Colla – taxidrivers.it